Über das Buch

Bei den Nachforschungen über das Verschwinden ihres Freundes Jens und beim Abwandern der gemeinsam begangenen Routen stößt die Erzählerin auf die Arbeiten des bedeutenden Schweizer Alpengeologen Albert Heim. Seinen Anspruch, aus den Gesteinsschichten der Berge die Geschichte der Menschheit herauszulesen, nimmt sie auf, um Spuren vom Verbleib ihres Freundes freizulegen. Bilder, Fundstücke und vor allem die Methoden des Alpenforschers fließen in ihre Betrachtungen ein, die sie auch zu ihrer eigenen, verschütteten Sehnsucht führen. Am Ende bleibt Jens unauffindbar, aber die Reise, die sie unternommen hat, befreit die Erzählerin von ihrer Trauer; sie ist wieder offen für die Zukunft .

Mit ansteckender Neugier und wacher Beobachtung verführt der ungewöhnliche Roman Miek Zwamborns, der an Henry David Thoreaus Walden und Christoph Ransmayrs Atlas eines ängstlichen Mannes erinnert, zu einer einzigartigen Expedition.

Wer auf dem Kopf geht,

der hat den Himmel als Abgrund unter sich.

Paul Celan

1

Vor drei Jahren fuhr ich mit dem Zug in die Glarner Alpen. Die Reise dauerte gut anderthalb Tage, die ich größtenteils verschlief. Ich wollte auf den Tödi, den höchsten Glarner Berg, in einem noch wilden Gebiet der Schweiz. Mein erster Versuch, diesen Berg zu besteigen, war kläglich gescheitert, denn als ich mich von Trun aus auf den Weg gemacht hatte, war ich in ein Unwetter geraten und hatte vorzeitig umkehren müssen. Im Sturzregen war ich ins Puntegliastal hinuntergerannt und hatte mir fest vorgenommen, bis zum zweiten Versuch nicht zu viel Zeit verstreichen zu lassen. Ich sah mir die Route von Norden her an und prägte mir das Blatt 1193 ein: ein Mosaik aus Gletschern, Geröll, Moränen und Stauseen, nur am oberen Rand der Karte, irgendwo in der Mitte, waren ein paar vereinzelte Bäume eingezeichnet. Ich hatte Jens gefragt, ob er mitwollte, er sagte sofort zu, und wir setzten ein Datum für die Tour fest.

Die ganze Nacht über kamen Leute ins Abteil oder verließen es wieder, schweigend und ohne Eile. Bei jedem Halt blieb der Zug mindestens eine halbe Stunde stehen und wartete auf neue Fahrgäste. Eine einsame Stimme hallte über den Bahnsteig. Bei jedem Anfahren knirschten die Räder. Ab und zu zog ich den Vorhang auf, weil ich hoffte, einen Blick auf den Rhein zu erhaschen. Ich glaube, ich hatte mich noch nie auf eine Tour so gefreut. Das höchste vergletscherte Bergmassiv der östlichen Schweiz: der Piz Russein, der Glarner Tödi und der Sandgipfel, die westliche, östliche und nördliche Bergspitze – Jens und ich würden alle drei Gipfel besteigen.

Gegen Morgen kam der Zug in Zürich an. Während ich auf den Anschluss wartete, frühstückte ich an der quer durch die Stadt fließenden Sihl. Weit über dem Zürichsee glänzten die verschneiten Alpen. Silbern sahen sie in diesem Licht aus, wie aus Metall ziseliert, nach dem Erhitzen in Form getrieben. Wie Europa wohl aussähe, wenn man die Berge glattstrich oder hinunterdrückte? Zum x-ten Mal studierte ich die Karte, eine hauchdünne Schicht, auf die wir die Erde projizieren. Indem wir das Gelände wirklich betreten, einen Schritt auf die dreidimensionale Grundfläche setzen, schlagen wir ein Eisloch hinein, versinken in der Landschaft. Die Landschaft würde bald eine Vierteldrehung machen, ein paar Stunden später schon würden wir ringsum von der hochgeklappten Karte umgeben sein.

Der Zug nach Linthal fuhr Punkt zehn Uhr ab. Hinter der Insel Ufenau, wo an diesem Morgen eine dünne Sonne an das Kirchturmdach tippte und die Bäume in ein seltsames, grün-gelbes Licht tauchte, bog der Zug ab und entfernte sich über die mit Rauhreif bedeckten Wiesen immer weiter vom See. Ich betrachtete den Strickpullover der alten Frau mir gegenüber, seine verschiedenen Grautöne. Die Zopfmuster schienen sich nach außen zu stülpen, die Zöpfe sich um ihren mageren Leib zu winden. Sie erinnerten mich an die Glarner Alpen, mein Reiseziel. Bei ihrer Entstehung schoben sich die helvetischen Decken über das Aarmassiv und das Infrahelvetikum nach Norden. Dabei legten sich alte permo-triassische Gesteine der Verrucano-Gruppe über jungen Kalkstein aus der Jura- und Kreidezeit und paläogenen Flysch. Auf dem 250 bis 300 Millionen Jahre alten roten Verrucano wiederum liegen Steine, die bei der Hauptüberschiebung als blinder Passagier mitreisten. Ursprünglich lag der höchste Punkt der Glarner Überschiebung weit oberhalb des Tödi und des Bifertenstocks. «Jeder Berg wird einmal flach sein.» Ich höre es Jens noch sagen. Das Antlitz der Erde verändert sich ständig. Im Meer der Zeit nimmt alles ein Ende. Eines Tages hatten sich die Alpen nach oben gehoben. Irgendwann würden sie auch wieder verschwunden sein. Jens zufolge glich die noch stets andauernde Hebung des Gebirges dessen Schrumpfen aus. Wenn die Berge jährlich im Schnitt einen Zentimeter wuchsen und gleichzeitig einen Zentimeter erodierten, blieben sie uns jedenfalls noch eine Weile erhalten.

Erst hinter Näfels klappten sich die Wände der Landschaft tatsächlich hoch. Von einem Moment zum nächsten waren da keine Hügel mehr, sondern ein U-förmiges, vom Gletscher ausgeschliffenes Tal.

Um drei Uhr waren wir am Bahnhof von Glarus verabredet. Als ich ausstieg und auf dem Bahnsteig nach Jens Ausschau hielt, roch ich den Schnee und spürte, wie sehr ich mich danach sehnte, mit ihm zusammen in die Berge und ins Nichts zu gehen.

Jens studierte gerade den Fahrplanaushang. Ich ging mit steifen Beinen auf ihn zu. Zerstreut blickte er auf, dann veränderte sich sein Ausdruck. Wir umarmten einander, blieben eine lange Weile stehen. Wie oft würden wir uns noch so wiedersehen?

«In siebenunddreißig Minuten fährt unser Zug.» Die ersten Worte unseres Wiedersehens. Ich weiß noch, dass Jens mich fragte, ob ich die Geschichte des Kalifen kenne.

«Reitet ein Kalif mit seinen Leuten durch die Wüste. Da steigt er plötzlich vom Kamel ab, setzt sich auf den Boden und sagt: ‹Hier müssen wir eine ganze Weile warten, wir sind zu schnell gereist, unsere Seelen sind nicht hinterhergekommen, wir müssen hierbleiben, bis sie uns eingeholt haben.› Daran denke ich jedes Mal, wenn ich im Flieger sitze, und dabei brauche ich gar nicht besonders lange, nur drei Stunden.»

Ich hob Jens’ Rucksack hoch und er meinen. Wir schleppten einen Eispickel, Steigeisen und ein dreißig Meter langes Seil mit, weil wir den Spitzalpeligletscher überqueren wollten. «Es ist die leichteste Ausrüstung, die es gibt», sagte Jens entschuldigend. Wir verteilten das Gewicht gleichmäßig, passten Träger und Hüftgurte an und schulterten die Rucksäcke. Im Zug stellten wir sie auf die gegenüberliegenden Sitze. Wie Souffleure standen sie da. Wir schwiegen. Sie schwiegen. Mitleidig blickten wir auf das vorüberfliegende Tal. Die letzten Kilometer. Schon atmeten wir eine andere Zeit.

In Linthal stiegen wir aus, die Rücksäcke waren zu schwer und wir drückten sie von den Schultern hoch.

«Einmal Fluchen ist erlaubt», sagte Jens. «Verdammt!» Aber was wogen schon fünfundzwanzig Kilo gegen die Aussicht, der Hetze des Alltags für eine Woche zu entkommen?

Der Fahrer des Busses auf den Urnerboden, ein untersetzter Mann mit tiefer Stimme, maulte uns an, wir hätten reservieren sollen. Nicht wegen des enormen Andrangs, sondern weil um diese Zeit niemand außer uns dorthin wollte. Jens setzte einen reumütigen Blick auf. Na gut, aber nur ausnahmsweise. Es sei seine letzte Fahrt in dieser Woche. In einem weißen Achtsitzer kurvten wir den Klausenpass hinauf. Über uns ragten die Kämme empor, hochgebürstet vom Wind. Das Gestein wirkte spröde, auf jedem Gipfel glitzerte ein Kreuz in der Sonne.

Der Busfahrer setzte uns bei der Seilbahn ab. Ein paar Minuten später gesellte sich ein Jäger zu uns, er trug genau so eine grüne Feldhose wie Jens und fragte uns, wohin wir wollten. Den Heimstock kannte er nicht, den Tödi konnte man von unserem jetzigen Standpunkt nicht sehen, er hoffte auf Rehe und sagte: «Da oben liegt eine Menge Schnee, man muss früh aus den Federn, um nicht einzusinken. Aber dann kann man mehrere Gipfel am Tag schaffen.» Wir nickten. Obwohl wir eher langsam waren, wollten wir es versuchen. Ganz still war es in der Gondel. Wir schaukelten über die Tannenwipfel hinweg, unsere Rucksäcke waren draußen auf einer Ablage festgebunden. Der Wald fleckte durch den Schnee. Der Urnerboden wurde immer kleiner unter uns. Die Landschaft verblasste, öffnete sich. Deshalb wollten wir also immer wieder weg: Weite, in die wir bedenkenlos überströmen konnten.

«Passt gut auf!», verabschiedete sich der Jäger. Kurz darauf sahen wir seine Silhouette oben auf dem Kamm, er blickte heroisch zum Tal hinunter.

«Ein Fernrohr und ein Gewehr, beides lockt Tiere an», sagte Jens. «Wir sind genauso auf der Suche wie er; der Jäger mit seinem geladenen Gewehr, wir mit unseren gespitzten Bleistiften.»

Wenn man lange auf See ist und dann am Horizont Land sieht, wirkt es, als fiele es einem entgegen. Wir blickten zum Gemsfairenstock hinauf.

«Wenn du genau schaust», sagte Jens, «sieht es aus, als ob sich der Gipfel bewegt.» Wahrscheinlich waren wir die letzten Wanderer der Saison, wir stellten uns der Landschaft vor. In gut einem Monat würden die Hänge von Abfahrts-Fräsern belagert sein. Sie kommen mitten in der Nacht an, stapfen im Dunkeln, die Ski über der Schulter, durch den Schnee nach oben und rasen dann bei Sonnenaufgang über die Gletscherzungen ins Tal.

Nach der ersten Stunde zu Fuß schärfte sich unser Blick. Wir versuchten, die Landschaft zu lesen, erkannten etwas, konnten es aber noch nicht benennen. Der Weg folgte dem Verlauf des Tals, immer auf derselben Höhe, ein Trampelpfad von zwei Fuß Breite, weiter nichts. Wir gingen hintereinander, bald schon würde es dunkel werden. Vorläufig gab es keine ebene Fläche, um das Zelt aufzubauen. Dafür kam der erste Schnee, vier zögerliche, unsichere, Halt suchende Füße, doch mit jedem Schritt verschmolzen wir mehr und mehr mit dem Tal. Über uns hingen Wolkenaureolen, nicht ein Ring, sondern mindestens drei übereinander, Föhnlinsen, wie Jens meinte. Ein seltsames Phänomen, diese Wolken ohne Inhalt. Der Abend brach an, es war zu weit bis zum Kamm, vergeblich suchten wir nach einer ebenen Stelle für die Nacht und stiegen schließlich zu einem kleinen Sattel hinab, exakt groß genug für unser Zelt. Zehn Minuten später war unser Lager aufgeschlagen. Jens rührte mit einer Leichtgewicht-Gabel mit Löchern im Griff die Suppe um. Im letzten Licht bereiteten wir uns auf die Nacht vor, die rasend schnell auf uns zukam.

«Ich vergesse immer wieder, wie dunkel es in den Bergen wird», sagte Jens. «Warum gibt es eigentlich kein Synonym für das Wort Nacht?» Die Nacht war zu groß und umschloss uns. Wir zogen den Reißverschluss zu. Die dünne Zeltwand hielt die Welt fern. Unsinn. Die dunkle Welt drang mitten durch den Stoff ins Innere.

Langsam gewöhnten wir uns an die Dunkelheit. Der Untergrund war nicht so eben, wie wir geglaubt hatten, und das Zelt stand alles andere als waagerecht. Wir rutschten leicht abwärts, der Stoff hing durch und berührte unsere Nasen.

«Einfach nur liegen ist auch erholsam», flüsterte Jens. «Bohren sich deine Knochen auch so durch die Matte? Warum wollen wir eigentlich im Freien schlafen? Kannst du mir das mal verraten?»

Im Schlaf kullerte Jens zu mir herüber. Mitten in der Nacht legten wir uns ins Vorzelt, streckten die Köpfe heraus und betrachteten die Millionen Sterne über uns. Jeder Punkt hatte eine andere Farbe, sie verschlangen uns, die ungeheure Tiefe des Alls machte uns schwindlig, genau wie das Bewusstsein unserer Nichtigkeit. Als wir ein paar Stunden später erwachten, wussten wir wieder, warum wir das alles auf uns nahmen – der rote Himmel, ein erster sonnenbeschienener Gipfel, zwei Gemsen auf dem Kamm, das Licht auf Jens’ Gesicht. Wir standen auf, schmolzen Schnee, aßen ein paar Trockenfrüchte und zogen los. Nach einem kurzen Anstieg waren wir wieder auf dem Pfad und blickten zurück auf unsere Lagerstelle. Nichts verriet mehr unsere Anwesenheit, nur wir merkten uns diesen Bergsattel, diese Nacht. Jenseits des Kamms verlief der Weg oberhalb einer Alp. Ein Tagpfauenauge begleitete uns. Es blieb bei uns, bis wir an einer Salzstelle Pause machten, um einen Schluck Wasser zu trinken.

Beim nächsten Halt zogen wir unsere Gamaschen an. Die letzten Almen hatten wir weit unter uns gelassen, jetzt erreichten wir langsam den Schnee. Neben dem Stein, auf dem wir rasteten, lag ein halb verrotteter Regenschirm mit Holzgriff aus einer Zeit, in der Wanderer noch mit Schirm in die Berge zogen. Unsere grünen und roten Waden versanken im Schnee. Jeder mit einem Stock in der Hand, kämpften wir uns durch die weiche, weiße Landschaft.

Ein paar Stunden später, als wir zum ersten Mal die Nordseite des Tödi sahen, berührte Jens mich kurz am Arm.

«Und? Was meinst du?»

Ich wusste es nicht. Es war, als würden meine Augen meinem Gehirn keine Daten mehr übermitteln. Einen abgeflachten Berg sah ich, mit geschwungenen Ziehharmonika-Wänden, doch der Anblick machte mich seltsam beklommen. Ich weiß noch, dass mir Albert Heim durch den Kopf ging, der Schweizer Geologe, der sich auf das Anfertigen von Alpenmodellen spezialisiert hatte – einmal, als er im Korb der Wega über die Diablerets schwebte, versäumte er es, zum Skizzenblock zu greifen, um das Blau unter ihm festzuhalten, obwohl er den Ballonflug nur deswegen unternommen hatte. In Die Fahrt der Wega schreibt Heim, die Berge sähen von oben genauso blau aus wie in seiner Vorstellung, und er sei von einem großen Kummer übermannt worden.

Jens kicherte. «Guck nicht so bedröppelt. Morgen kitzeln wir ihm die Fußsohlen und steigen über seine Waden bis in die Kniekehle.»

Auf der anderen Seite des Hangs war der Schnee bereits geschmolzen. Viel wichtiger als der Tödi war mir jetzt, einen Schlafplatz zu finden. Ich folgte Jens, versuchte genauso steinbockartig zu hüpfen wie er, knickte jedoch auf dem Geröll um. Vorläufig war der Hang noch zu steil. Ich beugte die vom Abstieg schmerzenden Knie und warf einen Blick zurück auf den Kamm, über den wir gekommen waren. Obwohl wir erst seit kurzem hier waren und die Landschaft noch nicht lange berührt hatten, fühlte ich mich wie ein Teil der Millionen Jahre alten, aufgestapelten Geschichte. Es bestand so gut wie kein Unterschied zwischen meinem Körper, der sich in der Landschaft bewegte, und dem am Hang liegenden Stein. Wer wir waren, spielte keine Rolle. Jens’ Stimme hallte von den rostbraunen Felswänden wider. Oben auf dem Tödi wirbelte eine Pulverschneewolke auf. Weiter unten zwängte sich die Sonne zwischen die Felsen.

In dieser Nacht knatterte die Zeltwand im Föhn. Zweimal spannte ich die Schnüre nach, doch vergeblich, der Wind zerrte am Zelt, schob sich unter die Plane und wirbelte um uns herum. Ich tat kein Auge zu. Jens schon. Jens konnte überall schlafen.

Am nächsten Morgen erzählte er zögerlich, er habe in der Nacht fünf Eulen hüten müssen. Die Eulen seien in einem Schrank gefangen gewesen. Jede Stunde habe er eine Schiebetür geöffnet, um sie zu füttern und zu prüfen, ob alles in Ordnung sei. Plötzlich hätten sie sich in Katzen verwandelt und seien, als er die Tür aufmachte, aus dem Schrank entwischt.

Nachdenklich blickte Jens auf. «Es waren Waldohreulen, sie hatten Federn an den Ohren.»

«Und dann?»

«Dann wurde ich gefressen», sagte Jens ruhig, während er das Zelt öffnete.

Wir zogen uns auf der ockergelben Wiese mit den verblühten Silberdisteln an und packten unsere Sachen zusammen. Nicht alles, das Zelt ließen wir stehen. Wenn wir es bis auf den Gipfel des Piz Cazarauls schafften, wollten wir uns eine Nacht in der Planurahütte gönnen. Mit ein paar Crackern in der Tasche stiegen wir hinunter, vorbei an Wasserlachen in dem von den Kühen im Lauf der Jahrhunderte zertrampelten Hang. Der Himmel war rot. Jens ging mit dem Rucksack vorneweg, alles andere, das kleinste bisschen überflüssige Gewicht, war im Zelt geblieben. Wenn wir doch nur eine ganze Woche mit so wenig Gepäck auskommen könnten! Zum Essen benutzten wir das leichteste Besteck der Welt und unsere zusammengerollten Handtücher passten in eine Seifendose, trotzdem schleppten wir uns einen ab.

«Pumpernickel ist ab sofort verboten», sagte Jens. «Den gibt es nur noch am ersten Tag. Noch ein bisschen Vogelfutter für dich?» Sprach’s und fischte ein paar Körner aus der Jackentasche. Wir folgten dem Bach, der nach rechts bog, überquerten ihn. Danach ging es nur noch geradeaus, am Rand des Gletschers bergauf und über den Kamm zum Gipfel.

Im Schatten eines großen Felsblocks entdeckten wir einen Schuhabdruck, der höchstens einen Tag alt war. Wir folgten den Spuren eines Unbekannten. Tags zuvor waren wir denselben Profilsohlen gefolgt. Wir hatten gesehen, dass unser Vorgänger, genau wie wir, um die Fridolinshütte herumgegangen war und versucht hatte, die Tür des seltsamerweise verschlossenen Winterraums zu öffnen. Wir konnten nur hoffen, dass die Planurahütte offen war.

In der ersten Stunde, während wir uns immer weiter vom Tal entfernten, sahen wir nur selten Fußabdrücke, doch es wurden mehr, desto größer die Schneefelder wurden. Die Spur erleichterte uns den Anstieg. Der festgetretene Schnee war noch hart genug, um unser Gewicht zu tragen, und die daraus ausgestanzten Schritte führten geradewegs nach oben. Die Schneefelder wurden immer weitläufiger und tiefer. Jens sah blass aus, als ich mich zu ihm umdrehte. Er lag inzwischen weit zurück.

«Wir müssen unser Tempo besser aufeinander abstimmen», rief er, «lass uns näher zusammenbleiben.»

Ich nahm ihm den Rucksack ab. Es sah Jens nicht ähnlich, so schnell zu ermüden.

«Das wird schon, reg dich nicht auf», sagte ich, dachte aber: Er kommt nicht hinterher, da stimmt was nicht, wir müssen umkehren.

«Immer mit der Ruhe», sagte Jens, doch er wich meinem Blick aus und seine Augen sagten: «Lass mich in Ruhe.» Ich drehte mich um und ging voraus, stets auf seine langsamen Schritte horchend.

Nach der schwierigen ersten Etappe kamen wir zur Moräne. Jens war außer Atem, blickte zweifelnd nach oben, seine Augen lagen tief in den Höhlen. Seufzend ließ er sich nieder.

«Elende Zugluft», meckerte er. «Kann der Wind sich nicht mal legen, wie weit ist es denn noch?»

Wir sahen zur anderen Seite des Tals. Von hier war der Sattel zwischen Piz Russein und Glarner Tödi nicht zu sehen. Mit dem Daumensprung versuchten wir, den Abstand zum Gipfel zu schätzen. Jens hielt den Daumen hoch und kniff erst das eine Auge zu, dann das andere. «Hundertachtzig Meter», behauptete er.

Ich sah auf die Karte und maß nach. «Fünfzig daneben.»

«Wie kann das denn sein?»

«Das ist doch nicht viel, auf einen Abstand von dreihundert Metern», sagte ich, wohl wissend, dass uns ein solcher Irrtum unter anderen Umständen zum Verhängnis werden könnte.

Jens stand auf: «Vier Beine und vier Augen haben wir, um uns in der Landschaft Halt zu verschaffen, und trotzdem kriegen wir es nicht auf die Reihe.»

Heute denke ich: Damals hätte ich ihn fragen sollen – warum habe ich es nicht getan? Vielleicht wäre Jens dann noch hier. An manchen Tagen kann ich gar nichts anderes denken. Wenn, hallt es dann durch meinen Kopf, wenn, wenn, wenn.

Aber es gibt kein Wenn.

«Sollen wir wirklich den Aufstieg zum Gipfel wagen?», fragte ich Jens.

Statt einer Antwort stand er auf. Es ging weiter. Über uns lugten die Spitzen der weiß-rot-weißen Stangen aus den Steinmännchen. Ich drehte mich zu der Spur um, der wir gefolgt waren. Unsere Schritte über den Schritten vor uns. Der Spur war nicht anzusehen, dass wir zu zweit waren.

Ich ging ein Stück vor, behielt Jens aber im Blick. Ab und zu fragte ich: «Alles okay?» Oder: «Sollen wir bei der nächsten Stange eine Pause machen?» Immer öfter sagte Jens mit dumpfer Stimme: «Ja, gerne.» Wenige Meter voneinander getrennt, fragten wir uns laut, wer da wohl vor uns herging.

Ein Jäger? Ein Biologe? Ein Geologe? Ich dachte an Heims’ unterschiedlich lange Beine. Daran, dass die Sonne Tausende seiner Fußabdrücke im Schnee geschmolzen hatte. In einigen Tagen, Wochen oder Monaten würde auch unsere Spur verschwunden sein, doch vorerst arbeiteten wir uns in der des Unbekannten hinauf.

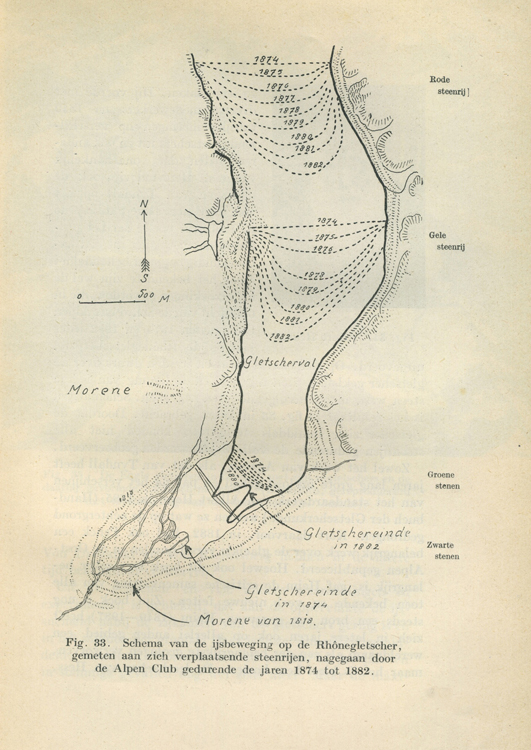

Der Anstieg wurde mühsamer, unendlich langsam ging es voran. Jens entschuldigte sich für seine schlechte Kondition. Links von uns lag das schroffe Ende des Sandfirns, wir kamen einfach nicht an ihm vorbei, als würde sich das Eis immer weiter vor uns herschieben. Was es ja in Wirklichkeit auch tat. Professor Hugi, der 1827 auf dem Unteraargletscher eine Hütte baute, entdeckte drei Jahre später, dass sie sich um etwa hundert Meter verschoben hatte. Unter Einfluss der Schwerkraft verhält sich Eis wie eine äußerst träge Flüssigkeit. Mit bloßem Auge sieht man es nicht, aber es steht nicht still. Zwischen 1874 und 1882 führte Heim im Auftrag des Schweizer Alpen-Clubs Messungen auf dem Rhonegletscher durch. Er plazierte eine große Anzahl buntbemalter Steine in unterschiedlichen hohen, waagrechten Linien auf der Gletscherzunge. Jedes Jahr prüfte er die Lage der einzelnen Steine. Manche blieben mehr oder weniger liegen, andere rutschten übers Eis nach unten, ein roter Stein überholte einen gelben, ein grüner sprengte eine Linie schwarzer Steine. Aus Heims Beobachtungen ergab sich, dass die Geschwindigkeit des Eises am Rand der Gletscher relativ gering ist und in der Mitte am höchsten. Dort kann es bis zu zweihundert Meter pro Jahr zurücklegen.

Wir wanderten im Schatten des Tödi weiter. Warum eigentlich? Was wollten wir uns beweisen? Es war noch so weit bis zum Piz Cazarauls. Wir kämpften uns durch den mittlerweile hüfthohen Schnee und zerstörten dabei die Fußspuren. Ab und zu drehte ich mich zu Jens um, der sich hinter mir abplagte. Dann ruhten wir uns, beide atemlos, auf einem Stein aus. Jens meinte, uns bleibe nichts anderes übrig als weiterzugehen, umkehren wäre bloß Kraftverschwendung. Ein Abstieg in diesem weichen Schnee sei zu gefährlich. Hinauf mussten wir also, hinauf, obwohl alles um uns herum schrie: «Runter mit euch, macht, dass ihr wegkommt!»

Wie lange waren wir schon unterwegs? Frisches Blut strömte mir ins Gehirn, auch in den Beinen hatte ich neue Kraft. Weil ich mich auf die Spur und auf Jens’ unregelmäßige Schritte konzentrierte, fiel mir nicht auf, dass wir uns von den Wegmarkierungen entfernten. Der Schnee wurde weicher und wir sanken immer tiefer ein, ständig rutschten wir in der eigenen Spur zurück, glitten den Hang wieder hinunter. Wir fielen hin und suchten Halt im Schnee, zogen uns an den Spitzen schwarzer, über die Schneedecke ragender Steine zurück. Erst oben, am Rand des Windkessels, wo es aussah, als habe eine riesige Hand den Schnee auf dem Gipfel des Hinter Spitzalpelistocks beiseitegeschoben, erkannte ich: Wir standen auf der falschen Seite des Gletschers. Jens glaubte mir nicht, er verwechselte zwei Gipfel, behauptete, das Dach der Hütte zu sehen, doch da war kein Dach und auch keine Hütte. Zum Umkehren war es längst zu spät. In einer guten Stunde würde es dunkel sein.

Jens verfluchte uns. «Was sind wir doch für Vollidioten!», schrie er. «Und jetzt? Was tun wir jetzt?» Er versuchte, ein paar Schritte auf dem Gletscher zu machen. An seinen Schultern sah ich, wie sehr er sich fürchtete. Zaghaft setzte er einen Fuß vor den anderen. Die oberste Schicht hielt stand. Er nickte, ich auch. Dann warf Jens mir das Ende der Reepschnur zu. Das lange Seil hatte er vergessen. Wir wussten, welch enormes Risiko wir da eingingen, aber wir hatten keine Wahl. Nach fünfzig grauenvollen Schritten hatten wir die andere Seite erreicht.

Bildnachweis 1

Wir behielten die Schnur in den Händen, ruhten uns eine Weile aus und nahmen dann erschöpft das letzte Stück in Angriff. Dort oben lag die Hütte, noch einmal mussten wir dreißig Meter hinunter und vierzig wieder hinauf, doch dann wäre es geschafft. Die letzten Meter hangelten wir uns an den in den Fels gehauenen Ketten hoch. Dann blieben wir auf der Terrasse unterhalb der Hütte stehen und betrachteten die Gletscher, die uns auf drei Seiten umschlossen. Jens deutete auf die Spur des Unbekannten. Beim Windkessel hatte er auf halbem Weg kehrtgemacht. Anscheinend hatte es sich unser Führer gleich nach dem Anstieg anders überlegt.

Der Claridenfirn und der Sandfirn boten einen furchterregenden Anblick, so ausgedehnt, leer und voller Furchen waren sie. Aber immerhin war die Planurahütte offen. Erschöpft zogen wir Gamaschen und Schuhe aus, gingen ins obere Stockwerk hinauf und ließen uns jeder auf ein Bett fallen. Jens schloss die Augen: «Ich will keine Berge mehr sehen, nur noch schlafen.» Seine Worte hallten beunruhigend in meinem Kopf wider. Ich deckte ihn zu und fragte mich, wie wir hier je wieder wegkommen würden. Was sollte ich nur tun? Mich wunderte, wie fremd er mir war. Jens schlief. Sein Gesicht entspannte sich, und ich unterdrückte das Bedürfnis, ihn zu berühren.

Benommen vom Anstieg setzte ich mich auf die Fensterbank. Alpenkrähen kreisten über dem Gletscher, Scherenschnitte von Vögeln vor dem weißen Hintergrund. Ich stellte unsere leeren Wasserflaschen unters Wellblechdach, fixierte sie mit Schnee und lauschte den am Rand und im Innern der Flaschen zerplatzenden Tropfen.

Als Jens wieder erwachte, hatte ich schon den Ofen angeheizt und eine Dose Ravioli aus der Küche aufgewärmt. Ich stellte den Topf auf den Tisch. Jens blieb schweigend in der Tür stehen.

«Ist was?», fragte ich vorsichtig.

«Ich weiß nicht. Nichts ist. Das ist ja das Problem. Ich versuche mich zu wehren, versuche es zu verdrängen; sobald es losgeht, haue ich ab, aber wohin? In meinem Kopf ist kein Platz mehr für mich. Ständig werde ich an den Rand gedrängt, ignoriert, runtergezogen. Keine Ahnung, warum ich dir das nicht früher erzählt habe.» Er wandte den Blick ab, sah zu Boden. «Ich habe mich nicht getraut, die Tour abzusagen. Ich wollte so gern mit dir zusammen im Freien sein, aber irgendwie ist nichts von mir übrig.»

Sein Mund war zu einem dünnen Strich verzogen, ich sah ihn schlucken und ging um den Tisch herum zu ihm. Dort, in der Planurahütte, 2947 Meter über Meer, mit nichts als Schnee und Eis um uns herum, nahmen wir einander in die Arme. Ich weiß nicht mehr, wie lange wir uns so festhielten, auch nicht, wie wir uns schließlich aus dieser unerwarteten Umklammerung lösten und die Arme wieder sinken ließen.

Am nächsten Tag prickelten unsere Beine, wir hatten unsere Muskeln beide völlig unter Kontrolle, nicht so, als wären wir am Ende unserer Kräfte. Wir trugen uns ins Hüttenbuch ein, schlossen ab und machten uns auf den Rückweg. Jens’ düstere Stimmung schien wie weggeblasen, alles Schwere war von ihm abgefallen, er war wieder ganz der Alte, wie er selbst spöttisch feststellte, als er in einen Keks biss.

An diesem Morgen ließ sich der Schnee willig festtreten. Noch bevor die Sonne ganz hinter der Spitze des Cazarauls hervorgekommen war, erreichten wir den Rand des Gletschers. Diesmal gingen wir mitten über den unberührten Schnee, parallel zu der Spur, die uns in so große Schwierigkeiten gebracht hatte. Wir hielten uns exakt an die weiß-rot-weißen Stangen, tippten die Spitzen jeweils kurz an, während die Sonne immer höher stieg. Wenn Steine aus dem Schnee lugten, nahmen wir die Hände zu Hilfe und hangelten uns so an den Wänden hinunter. Wir erhöhten die Schwierigkeitsstufe ein bisschen, forderten uns gegenseitig heraus und machten Fallübungen im Schnee.

Fritz Zwicky, der den Gipfel des Tödi am 7. September 1924 erreichte, erfand eine Eisklettertechnik, bei der er im Kreuzschritt traversierte. Ihm zufolge konnte man auf diese Art am Rand von Gletschern sicher auf die andere Seite gelangen, ohne mit Steigeisen Stufen hacken zu müssen. Er entdeckte diese Methode, wie er sagte, bei seiner Tour auf eine spektakuläre Falte in der zerklüfteten Nordwand des Glärnisch, die Krummen Würmer, und schrieb in seinem Buch Jeder ein Genie, er steige am liebsten sechzig Grad steile oder noch steilere Wände über hartes, blaues Eis hinauf. Auf dem Foto, das wir in der Hütte in einem alten Jahrbuch des Schweizer Alpen-Clubs SAC entdeckten, sieht Zwickys Haltung auf dem Eis mit den kompliziert verschränkten Beinen wenig überzeugend aus, doch als Jens und ich die Technik ausprobierten, fanden wir sie gar nicht so schlecht. Wir blieben dichter am Hang, in einem völlig neuen Gleichgewicht, allerdings fiel es uns nicht ganz leicht, die Beine wieder zu entkreuzen.

«Je öfter man fällt, desto besser kann man’s», hörte ich Jens sagen, bevor er kopfunter in den Schnee fiel und grinsend wieder aufstand.

Auf den freien Flächen war reine Beinarbeit angesagt. Wir stiegen hinunter, kamen zu einer Weggabelung, traten in unsere Spuren vom Tag zuvor, doch jetzt ging alles viel leichter. An den Steilhängen schlitterten wir kurze Stücke hinab. Schon hatten wir die Hälfte geschafft. Unvorstellbar, wie wir uns auf dem Hinweg durch den weichen Schnee gequält hatten.

Bildnachweis 2

«Seltsam», sagte Jens, «dass man so schnell vergisst, wie elend es einem gehen kann.»

Seltsam, dachte ich, wie nahe wir uns jetzt sind und dass es dafür dieses Elend gebraucht hat. Wir ließen das Wegstück, auf dem Jens so blass ausgesehen hatte, hinter uns, zogen die Gamaschen aus und wuschen uns beim Wasserfall.

Nachdem wir wieder trocken und um die Moräne herumgegangen waren, fanden wir im dürren Gras der Alp Ober Sand einen kaputten, ehemals roten Luftballon. Jens hob die Fetzen wortlos auf und steckte sie in die Tasche. Dann gingen wir zielstrebig weiter zum Zelt, das uns in der Mitte des Hangs erwartete.

Jens fettete unsere reichlich ramponierten Schuhe ein. In einem der Bodenlöcher in der Nähe stand grünblau marmoriertes Wasser. «Löcher», so hieß die Weide laut Karte. Wir wagten nicht, das Wasser zu trinken, an dem sich die Kühe im Sommer auf der Alp Ober Sand labten, und unser Vorrat vom Bach war schon erschöpft. Ich machte mich also mit unserer roten Tasche auf die Suche, doch die Sonne hatte alle Schneefelder der vergangenen Tage geschmolzen. Weit weg vom Zelt fand ich in einer Senke doch noch einen kleinen Rest Schnee, schaufelte ihn mit beiden Händen in die Tasche. Mit dem Tödi zur Rechten sprang ich über die Grasbüschel auf der zertrampelten Weide und rannte mit meiner schmelzenden Beute zurück zum Zelt. Jens hielt schon Ausschau nach mir. Wir teilten den Schnee wie selbstverständlich auf. Einen Teil davon formte Jens im Topf zu einem hohen Zapfen und stülpte die schwarze Brennerhülle darüber. «Damit er schneller schmilzt», sagte er strahlend. Den restlichen Schnee, der bis zum nächsten Morgen geschmolzen sein würde, hoben wir fürs Frühstück auf.

Als wir uns auf den Matten ausruhten, entdeckten wir, woher das Brummen kam, das wir schon am Tag zuvor gehört hatten: fallender Schnee. Der Bifertengletscher bröckelte nach und nach ab. Das Geräusch war langsam, langsamer als das Fallen selbst. Bis es uns an die Ohren drang, lag der Schnee schon unten. Mit dem Fernglas spähten wir zu der Abbruchkante, sie sah aus wie eine große Eisnase kurz vor dem Einsturz.

Nach dem Essen zog die Kälte derart an, dass wir noch vor Einbruch der Dunkelheit in die Mumienschlafsäcke krochen. Jens war innerhalb weniger Minuten eingeschlafen. Ich hörte draußen die Schneewand weiter bröckeln.

Morgens nach dem Aufstehen sahen wir als erstes zur blauen Nase hinüber. Sie hing noch da, genauso groß wie am Vorabend. Doch der Schnee dahinter war weitgehend verschwunden. Wir starrten auf die Nase, die voller Risse war und aussah, als könnte sie jeden Moment zerbrechen. Es war weit unter null. Die Kälte kroch uns in die Knochen. Ich suchte im Zelt nach Handschuhen und wärmte Wasser auf.

«Beeil dich, sie fällt gleich runter», rief Jens, «dann war’s das mit der Nase!», und tatsächlich schob sie sich ein Stück vor, blieb noch einen kurzen Augenblick hängen und zerbröckelte dann, verlor, patsch, ihre blaue Farbe und die scharfen Konturen. Ein tiefes, unheilvolles Brausen erklang. Jens packte meinen Arm, wir waren auf alles gefasst, bereit, sofort loszustürmen, falls der Schnee in unsere Richtung käme. Doch er blieb mitten am Hang liegen. Erleichtert atmeten wir auf. Wir fühlten uns nichtig in dieser unermesslichen Weite.

Nachdem wir einen Topf Tee getrunken hatten, brachen wir das Lager ab. Jetzt ging es nur noch bergab. Wir folgten dem Schlängelweg von Ober Sand, einer großen Alp – am Bach zählten wir sieben Ställe. Die Tiere waren alle schon im Tal. Links und rechts des Weges lagen herausgerissene Zaunpfähle aus Plastik, drum herum der gestreifte Elektrozaundraht, nicht aufgerollt, sondern wild über den Steilhang ausgebreitet.

«Sie müssen den Berg runtergerast sein», sagte Jens. «Kühe, Kälber, Ziegen und Schafe in vollem Galopp.»

Kreuz und quer führte der schmale Pfad ins Tal. Ich versuchte mir die immer schneller werdende, stolpernde und hinunterstürzende Prozession vorzustellen.

«Na so was», rief Jens plötzlich. «Zwiebeln, sie haben uns Zwiebeln dagelassen!» Und wirklich lagen da drei Zwiebeln auf dem Weg. Fünf Tage lang hatten wir keine Menschenseele gesehen. Die Zwiebeln rührten uns: Sie waren der Grenzübergang zwischen oben und unten, die Vorboten der bewohnten Welt.

Die pyramidenförmigen Felsbrocken unter uns wurden zunehmend größer, wir stiegen schon seit einer Stunde immer nur hinab und hatten allmählich genug davon. Her mit den Zwiebeln! Wir warfen die schweren Rucksäcke ab, packten den Benzinkocher aus und karamelisierten die drei Zwiebeln im letzten Rest Olivenöl. Obenauf legten wir ein paar Käsescheiben. Dann tunkten wir die Zwiebel-Käse-Fäden mit Crackern auf.

«Da kann kein Drei-Sterne-Koch mithalten», meinte Jens, bevor er die Pfanne mit Gras sauberwischte. Wir dankten den eiligen Hirten, gelobten, der Zwiebel ein Denkmal zu setzen, und zogen weiter.