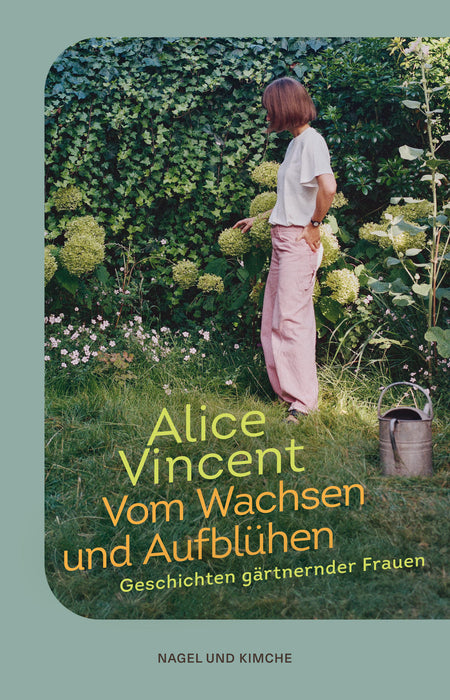

Vom Wachsen und Aufblühen

Was bewegt Frauen heute noch dazu, einen Garten zu haben und zu pflegen?

Das Gefühl, einsam und isoliert zu sein und der Wunsch nach tiefer Verbundenheit führen die Journalistin Alice Vincent zu einem außergewöhnlichen Vorhaben: Sie erstellt eine Liste von Frauen, die sie bewundert und mit denen sie gerne sprechen möchte – über das Leben und über das Gärtnern. Sie will verstehen, was Frauen dazu bewegt, hinauszugehen, den Boden zu bearbeiten, Samen zu säen und Pflanzen zu pflegen, auch wenn so viele andere Aufgaben auf ihren Schultern lasten. Vom Wachsen und Aufblühen versammelt sehr persönliche und berührende Lebensgeschichten von Frauen zwischen 22 und 82 Jahren, immer ist der Garten Fluchtpunkt und Kraftort und offenbart verborgene Wahrheiten. Das Buch führt an verwunschene Orte in England, Schottland, Frankreich, zu Cottages in Rosengärten, zu Kräutergärten und Sozialarbeitsprojekten. Einfühlsam und voller Neugier spürt Alice Vincent den Gründen für das Gärtnern nach, die so vielfältig sind, wie die Frauen: postnatale Depression, Verlust, Trauer, Migration, Identitätssuche, Mutterschaft. Ein einzigartiger literarischer Spaziergang zu Orten, die uns widerstandsfähiger machen.