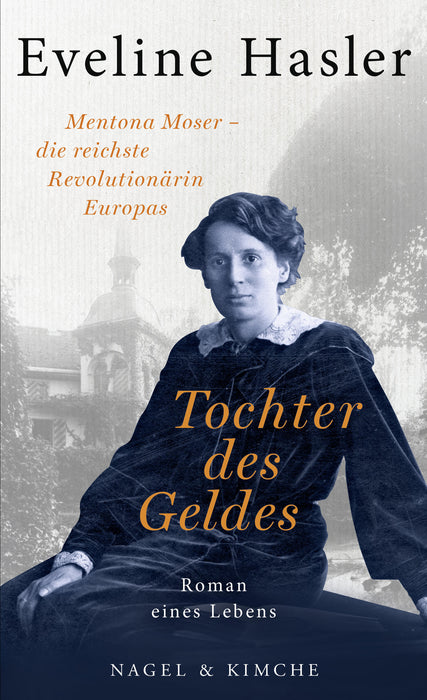

Tochter des Geldes

Als Eveline Hasler in den 80er-Jahren in die DDR reist, hört sie durch Irmtraud Morgner den Namen Mentona Moser zum ersten Mal. Aus unermesslich reichem Haus stammend, Sozialrevolutionärin und frühe Feministin, hat sie die europäische Welt des 20. Jahrhunderts bewegt – und wurde vergessen. Eveline Hasler, mit ihrer wunderbaren Unmittelbarkeit des Erzählens, spürt diesem Ausnahmeleben einer Unbeugsamen nach und zeichnet ein eindringliches, intimes Porträt. Ein Platz im kollektiven Gedächtnis Europas ist Mentona Moser nun endlich gewiss.