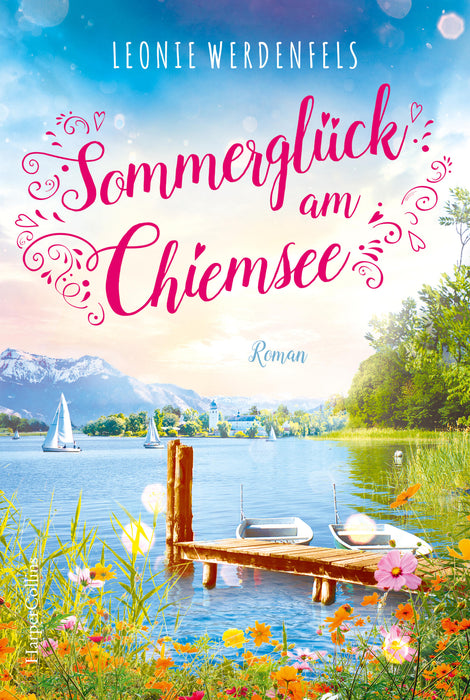

Sommerglück am Chiemsee

Schillerndes Wasser, liebevolle Botschaften und die Macht der Worte

Josefine fährt an den Chiemsee, um sich ihrer Vergangenheit zu stellen und nach langer Zeit der Funkstille Kontakt zu ihren Eltern zu wagen. Als sie eine günstige Unterkunft im Nachbarort sucht, wo sie zunächst Mut sammeln möchte, kommt sie bei dem ehemaligen Schreiner Peter unter, der alles Mögliche repariert. Alte Wecker, Radios, und sogar gebrochene Herzen. Sein unerzogener, stürmischer Riesenschnauzer beschert Josefine gleich zu Beginn einen Hexenschuss. Eigentlich praktisch, dass Peters Sohn Adrian, der mit im Haus wohnt, gelernter Physiotherapeut ist. Doch Josefine tut alles, um ihre Schmerzen zu verstecken, denn wenn es etwas auf dieser Welt gibt, das die selbstbewusste junge Frau hasst, dann sind es Berührungen – wenngleich sie sich verzweifelt nach Nähe sehnt. Die Macht der Worte ist es, die ihr Herz schließlich öffnet.