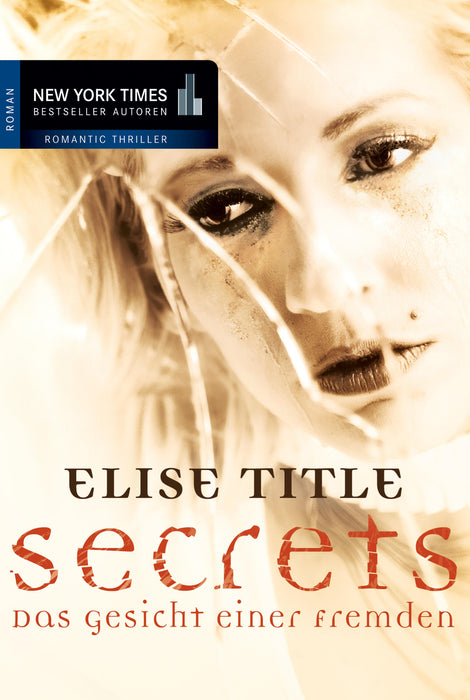

Secrets: Das Gesicht einer Fremden

Wer bin ich? Diese Frage stellt sich Deborah jeden Tag, seit sie bei einem Unfall ihr Gedächtnis verlor. Ist sie wirklich die Frau des Mannes, der ihr tagsüber so fremd und nachts so vertraut ist? Oder hat der Horrorschriftsteller Nicholas Steele seine Ehefrau umgebracht - und Deborah liebt einen Mann, der Blut an den Händen hat?