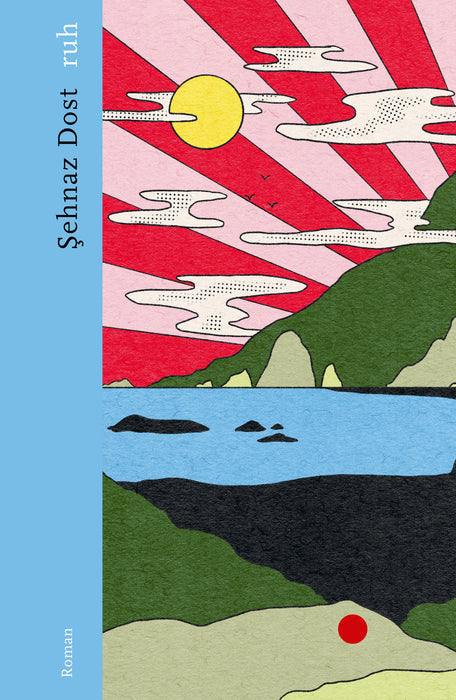

ruh

»Zwischen besonderen familiären Banden, einer noch zarten Liebesbeziehung und der Härte des Alltags schwankt Cemals Bewusstsein. Şehnaz Dosts Roman nimmt uns inmitten einer Gegenwart der Fokussierung auf Körper und alles Körperliche mit auf eine Seelenwanderung, die leichthin alle Zeiten überwindet.« – Julia Franck

Cemal ist Ende 30, Deutschlehrer an einer Grundschule und Vater der kleinen Ekin. Für sie möchte er ein stabiles Umfeld schaffen – was ihm aber zunehmend schwerfällt. Sein Alltag voller Herausforderungen der Diaspora wird nachts immer häufiger durch Träume von seiner verstorbenen Urgroßmutter Süveyde aufgebrochen. Sie zeigt ihm darin Szenen aus ihrem Leben, und versetzt ihn wie beiläufig an den Ort seiner Kindheit: Ein arabisches Dorf in der Südtürkei, wo Cemal bei den Großeltern gelebt hat, bis er als Achtjähriger seinen Eltern nach Deutschland gefolgt ist – zu einer Familie, die ihm fremd war, die er nun aber lieben sollte.

Cemal watet immer tiefer in dunklen Gewässern, die ihn zunehmend auch im Wachzustand umgeben. In Georg hat er, nach seiner Exfrau Gül, zum ersten Mal einen Partner gefunden, der ihn in seinem Innersten erreicht. Doch Cemal bleibt verschlossen und somit ewiger Zuschauer seiner eigenen Geschichte – dabei muss er endlich lernen, auf sein Innerstes zu hören, um diese Geschichte selbst zu bestimmen.

Ein sprachlich beeindruckender Roman, der sanfte Erschütterung hinterlässt und eine wichtige Erzählung aus der Realität unserer Gesellschaft. Ein Roman wie eine Familienfotografie.