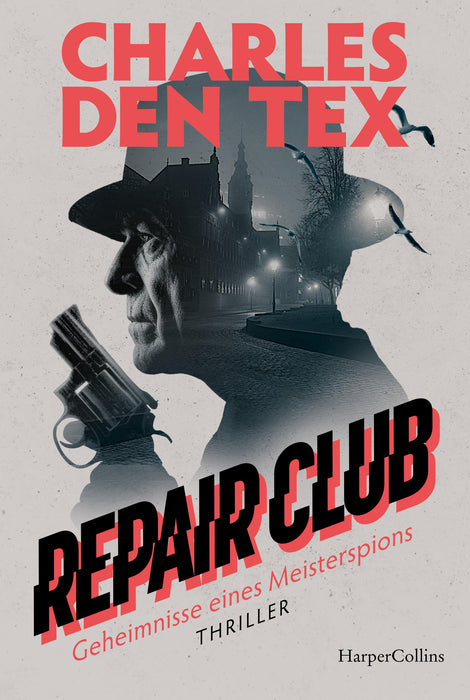

Repair Club

Ein Meister im Reparieren – gelingt ihm das auch mit seiner Vergangenheit?

Ein pensionierter Spion und drei seiner treuen Gehilfen betreiben einen »Repair Club«. An den Wochenenden reparieren sie Toaster, Haartrockner und Wasserkocher. Unter der Woche versuchen sie die Vergangenheit zu reparieren, und die ist im Fall von John Antink ziemlich komplex.

Sein Leben ist auf Lügen und Halbwahrheiten aufgebaut: »Hüte deine Geheimnisse« war das Motto während seines ganzen Lebens als Agent im Außendienst.

Ein Mysterium aus seiner Vergangenheit als Spion in Ostdeutschland in den Achtzigerjahren taucht jedoch plötzlich wieder auf, um ihn zu verfolgen. Der »Repair Club« wird aktiv, um es zu entlarven, stillzulegen und zu beseitigen. Schritt für Schritt muss John zusehen, wie all seine Geheimnisse aufgedeckt werden. Alles scheint in Einzelteile zu zerfallen. Nur die drastischsten Maßnahmen können dies noch verhindern. Und John zögert keine Sekunde ...