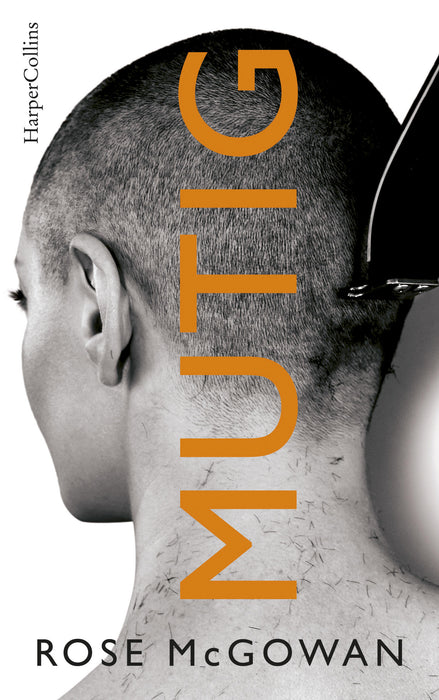

MUTIG

MUTIG sein heißt, ein Leben ohne Skript zu führen: angstfrei, siegesgewiss, wütend, smart, scharfsinnig, hemmungslos, kontrovers und real as f*ck.

MUTIG ist das unverstellte, ehrliche und schlagfertige Enthüllungsbuch einer Ikone der Millennium-Generation, einer angstfreien Aktivistin, die für den gesellschaftlichen Wandel einsteht und kein Blatt vor den Mund nimmt, um die Missstände der Unterhaltungsindustrie aufzudecken und gängige Klischees von Ruhm und Erfolg bloßzustellen. Rose McGowan bringt Licht in die dunkelsten Ecken der Traumfabrik Hollywood, die systematisch auf Sexismus aufgebaut wurde. Jetzt will sie Menschen auf der ganzen Welt dazu ermutigen, endlich aufzuwachen und MUTIG zu sein.

»Hallo, ihr Mitmenschen, wie schön, dass wir uns treffen. Mein Name ist Rose McGowan, und ich bin MUTIG. Und ihr sollt es auch sein.«

Rose McGowan

»Ihr werdet lesen, wie mein Leben mich von einer Sekte in die nächste, in die größte Sekte von allen getrieben hat: Hollywood. In MUTIG erzähle ich, wie ich mich aus diesen Sekten befreien und mein Leben zurückerobern konnte. Und ihr könnt das auch.«

Rose McGowan

»Näher als in diesem Buch wird man dem heißen Kern von #MeToo kaum kommen. Allein das macht es schon zu einem historischen Dokument der unmittelbaren Gegenwart.«

Vogue

» Der Tonfall von MUTIG (…) ist konfrontativ und unversöhnlich. Man fühlt sich drangsaliert und gleichzeitig beschämt …]. Mit anderen Worten: Dieses Buch war lange überfällig. (…) Es ist gut, dass kein Lektor und keine Lektorin, kein Verleger und keine Verlegerin versucht haben, die rohe Sprache McGowans zu bändigen. Sie gefälliger zu machen oder im Tonfall differenzierter. Die Wut zu kanalisieren oder McGowan in manchen Passagen, in denen das Pathos überhandnimmt (…) zu bremsen. MUTIG will keine schöne Literatur sein (…).«

Der Tagesspiegel

"Ihre Autobiografie heißt, wie sie ist: Mutig!" EMMA