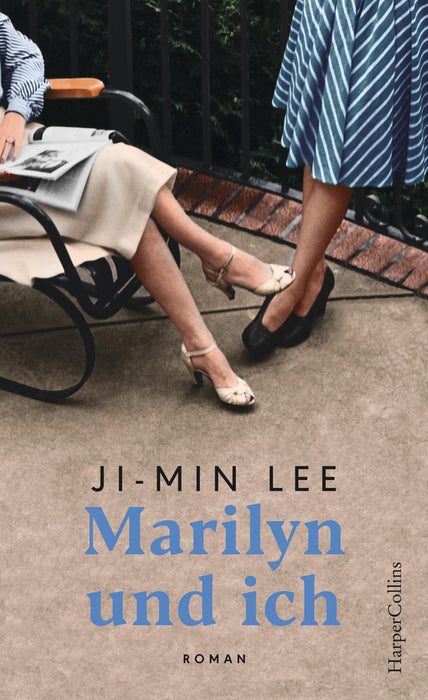

Marilyn und ich

Reichen vier Tage, um ein Leben zu retten?

Korea 1954: Bereits seit einem Jahr herrscht eine fragile Waffenruhe in dem zerrütteten Land. Doch das Leben der Menschen ist nach wie vor überschattet von den Kriegswirren. Da wird Alice, eine junge Übersetzerin, die für die Amerikaner arbeitet, als Dolmetscherin für einen illustren Gast auserkoren: Marilyn Monroe wird vier Tage lang durch Korea reisen, um die amerikanischen Truppen zu unterhalten. Vier Tage, in denen sich der Hollywood-Star und die vom Krieg gezeichnete Übersetzerin kennen und verstehen lernen. Vier Tage, in denen Alice sich an der Seite der lebenshungrigen Schauspielerin ihren traumatischen Erinnerungen stellt. Doch wie soll Alice nach allem, was passiert ist, wieder in eine Normalität zurückkehren?

»Lees berührende Untersuchung des langen Schattens, den ein Krieg auf das Leben einer Frau wirft, bewegt beim Lesen zutiefst.«

Publishers Weekly