INFLUENCE – Wie man (andere) überzeugt. Nützliche Erkenntnisse der Psychologie

Kaufen oder gekauft werden? – über die Psychologie des Überzeugens

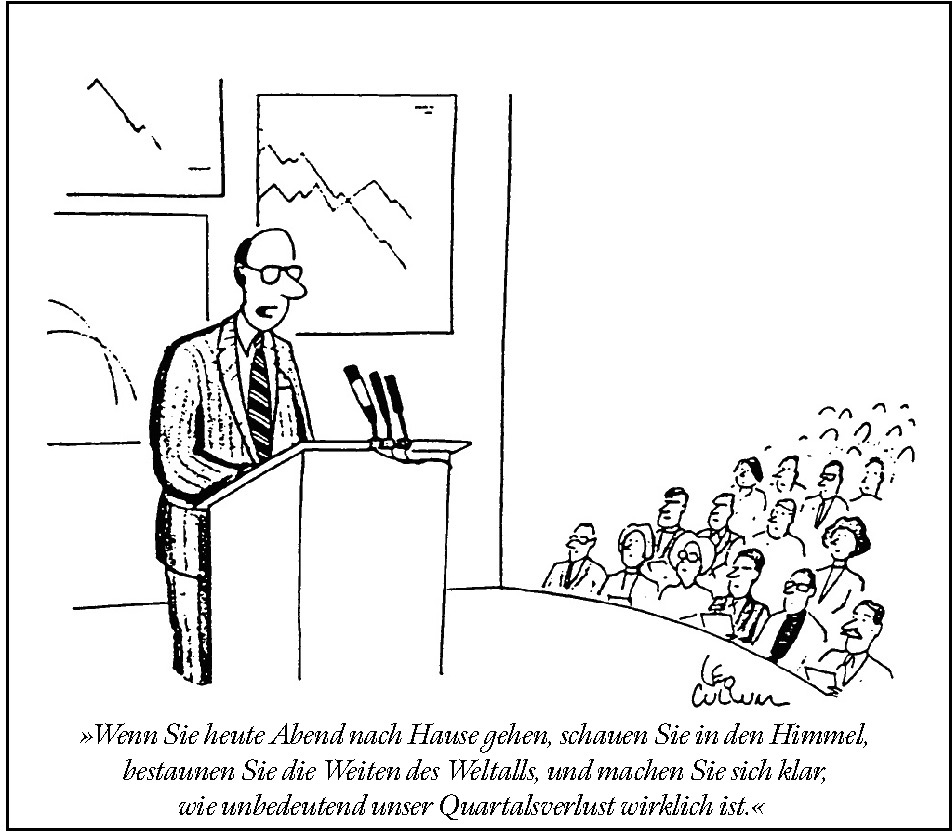

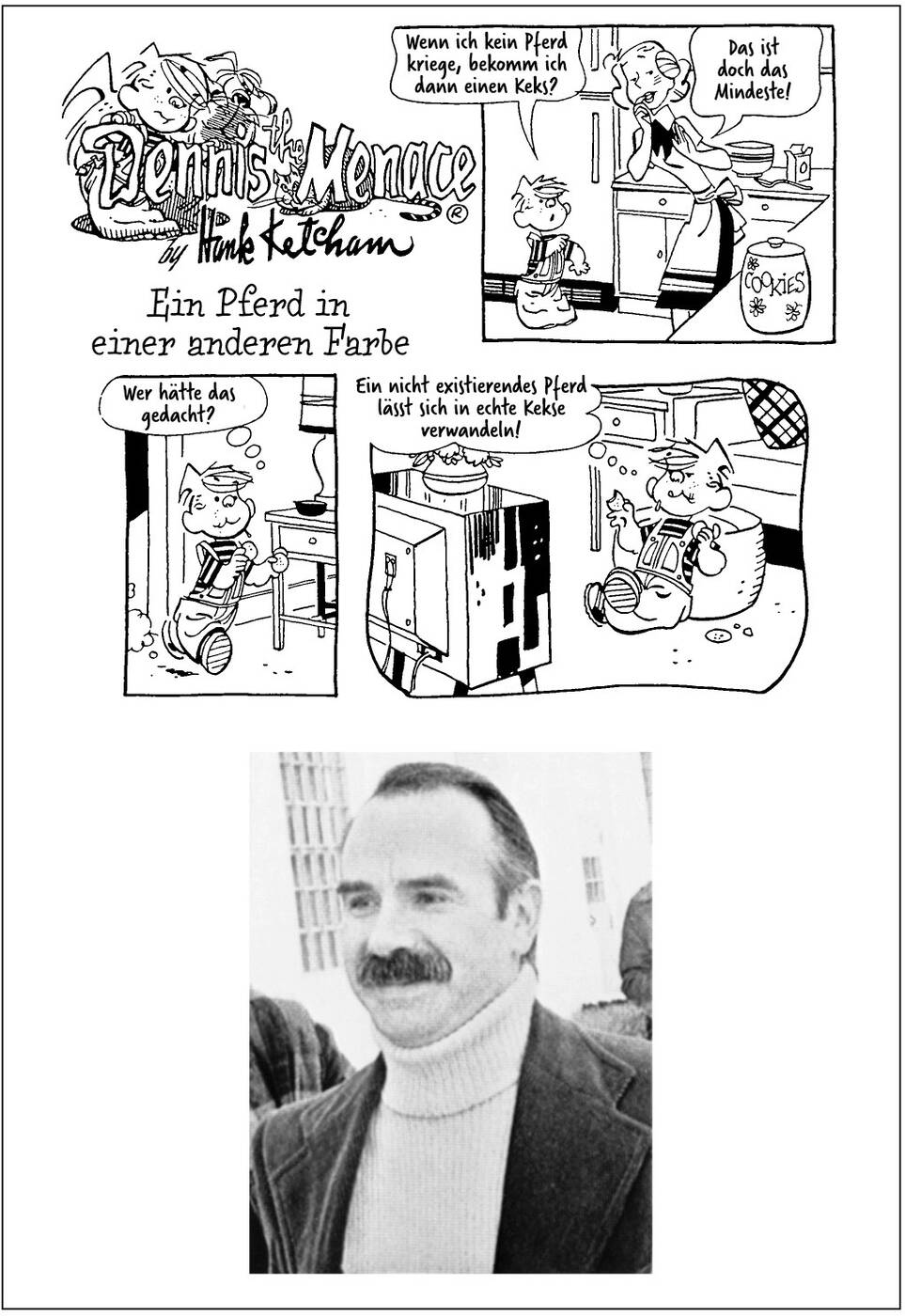

Sie möchten andere von etwas überzeugen? Oder sich selbst davor schützen, beeinflusst zu werden? Der Sozialpsychologe und Marketingexperte Robert B. Cialdini hat die Verkaufs- und Verhandlungstechnik revolutioniert. Eingängig und unterhaltsam erläutert er in seinem Standardwerk die sieben wesentlichen Prinzipien, die uns in unseren täglichen Entscheidungen beeinflussen – und wie wir diese an anwenden können.

Basierend auf über 40 Jahren Forschung, bietet das Buch alles, was wir brauchen, um erfolgreich zu sein, überzeugend aufzutreten und uns privat und beruflich weiterzuentwickeln. Um zahlreiche neue Studien, praktische Anregungen und aktuelle Fallbeispiele erweitert, liegt der Klassiker endlich in kompletter Neuübersetzung vor.

»Robert B. Cialdini hat das Unmögliche geschafft: Er hat ein Meisterwerk verbessert. Fesselnd und vielschichtig beschreibt er die subtile Macht, die Menschen aufeinander ausüben.«

Daniel Kahneman, Autor des Bestsellers Schnelles Denken, langsames Denken

»Ein phänomenales Buch! Ob Sie Verkäufe ankurbeln, einen besseren Geschäftsdeal abschließen oder Ihre Beziehung verbessern wollen, ›Influence‹ bietet wissenschaftlich gesicherte Prinzipien, die Ihr Leben verändern können.«

Daniel Shapiro, Gründer und Direktor des Harvard International Negotiation Program