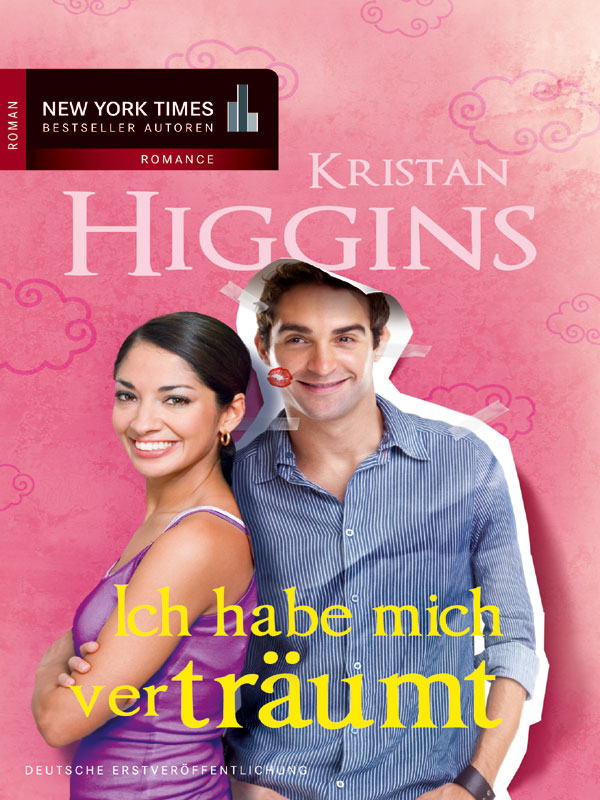

Ich habe mich verträumt

Er ist groß, gut aussehend, erfolgreich, liebevoll, einfühlsam - und existiert nur in ihrer Fantasie. Weil Grace es leid ist, sich ständig Bemerkungen über ihren Singlestatus anzuhören, erfindet sie kurzerhand einen Verehrer. Dumm nur, dass sich die Geschichte schnell herumspricht - und auch ihrem neuen Nachbarn Cal zu Ohren kommt. Der erstaunlich viel Ähnlichkeit mit ihrem Traummann hat...

Doch bevor Grace sich näher mit ihm beschäftigen kann, muss sie ein paar katastrophale Blind Dates hinter sich bringen, ihren Exfreund auf seiner Hochzeit mit einem Kinnhaken niederstrecken und ein paar Senioren Tanzunterricht geben.