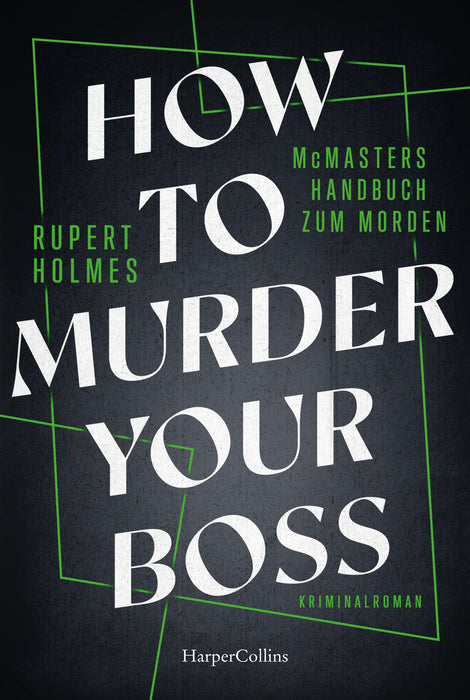

How to murder your Boss – McMasters Handbuch zum Morden

Ein Hogwarts für Mörder

Willkommen im McMasters-Konservatorium für Angewandte Künste - einer luxuriösen, geheimen Hochschule, die sich der hohen Kunst des Mordens verschrieben hat und in der Studenten lernen, wie sie ihre verdienstvollsten Opfer am besten »auslöschen« können.Auf dem Campus dieses »Poison Ivy League«-Colleges - dessen Standort selbst denjenigen, die dort studieren, unbekannt ist - könnte man sich als Übungsziel eines Klassenkameraden wiederfinden ... und die obligatorische Abschlussarbeit besteht darin, mit dem perfekten Mord an jemandem davonzukommen, dessen Tod die Welt zu einem viel besseren Ort machen wird.

In diesem Handbuch folgen wir drei Studenten des McMaster-Konservatoriums in den 1950ern, die nur ein Ziel vor Augen haben: ihre Vorgesetzten umbringen. Doch wenn man es nicht schafft, einen Mord zu begehen, ohne dabei erwischt zu werden, dann muss man wohl selbst dran glauben.

Überaus humorvoll und genial geschrieben. Für alle, die schon das ein oder andere Mal darüber nachgedacht haben, den oder die Vorgesetzte, um die Ecke zu bringen.