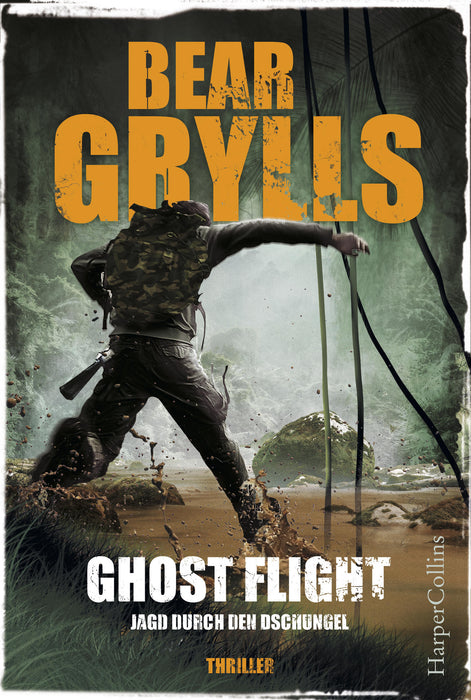

Ghost Flight - Jagd durch den Dschungel

Will Jaeger, Ex-Elitesoldat und Gründer von Enduro Adventures, erhält den Auftrag seines Lebens: Für eine TV-Show soll er mit einer Gruppe von Kandidaten ein mysteriöses Flugzeugwrack aus dem 2. Weltkrieg im brasilianischen Dschungel bergen. Doch bei den Vorbereitungen stirbt sein Freund Smithy. Die Polizei wertet den mysteriösen Tod als Unglück. Ein Symbol, das der Tote trägt, lässt Will jedoch Böses erahnen. Denn er hat es schon einmal gesehen: in den Hinterlassenschaften seines Großvaters, des legendären Nazi-Jägers …

»Das packende Thrillerdebüt von Abenteurer Bear Grylls.«

The Times

»Riesige Spinnen, tödliche Piranhas, böse Nazis und der Tod hinter jeder Ecke. Was will man mehr?«

Buzz Magazine

»Mit Ghost Flight gelingt Bear Grylls ein überzeugender Start einer Roman-Reihe um Ex-Elitesoldat Will Jaeger. Ein Roman, der gekonnt Spannung, Action und politisches Weltgeschehenverknüpft und damit von der ersten Seite an fesselt.«

wewantmedia.de