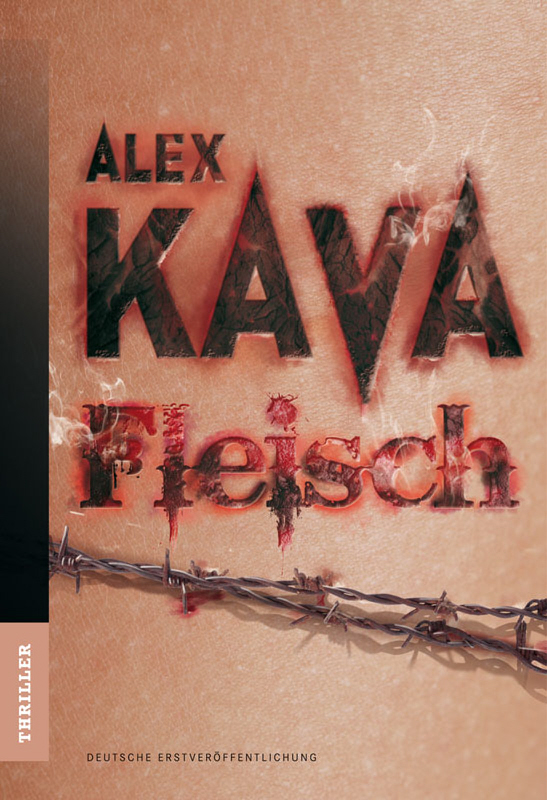

Fleisch

Ein neuer Fall für Profilerin Maggie O'Dell!

Der Geruch von verbranntem Fleisch hängt noch in Nebraskas Herbstluft, als FBI-Profilerin Maggie O'Dell den Tatort erreicht. Eine grausige Szene: Teenager liegen auf dem Waldboden, weit aufgerissene Augen, Brandwunden, zwei Tote. Von explodierenden Lichtern ist die Rede, von einem Biest mit roten Augen - Halluzinationen nach einer Drogenparty? Oder Realität? Maggie versucht, diesem Hexenkessel auf den Grund zu gehen. Aber sie ist nicht schnell genug: Jemand nimmt die Überlebenden ins Visier, ermordet einen nach dem anderen. Wen Maggie jetzt dringend bräuchte, sind ihr Partner R.J. Tully und Dr. Benjamin Platt vom Medical Research Institut. Doch die sind an der Ostküste in einen ähnlich verstörenden Fall verwickelt...