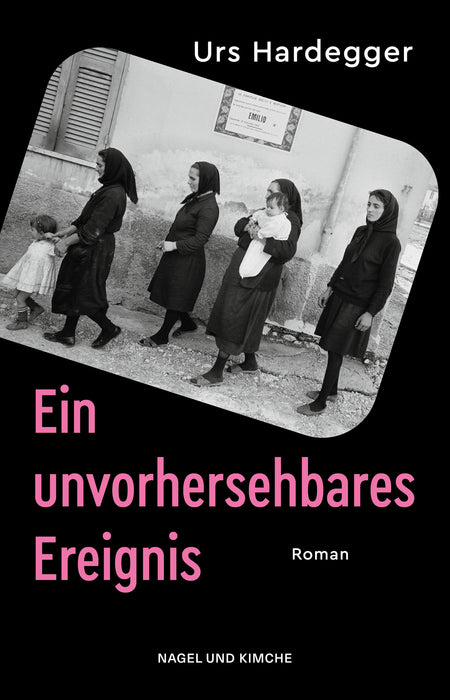

Ein unvorhersehbares Ereignis

»Es war unvorhersehbar. Die Natur hat uns übel mitgespielt. Es gab nicht die geringsten Andeutungen. Kein Mensch konnte so etwas erwarten.«

Zwei Millionen Kubikmeter Eis und Geröll lösen sich am 30. August 1965 in den Walliser Alpen vom Allalingletscher und stürzen ins Tal. Sie begraben das Barackendorf einer Staudamm-Baustelle unter sich. 88 Menschen sterben.

Trägt wirklich niemand die Schuld an dieser verheerenden Katastrophe, wie es nachher heißt? Um diese Frage, seine Freundschaft zu Mario und seine Liebe zu Seraina dreht sich die Geschichte des Ingenieurs Hans-Rudolf Hilfinger, die er niederschreibt und in einem Verlag veröffentlichen möchte.

Das Manuskript geht jedoch vergessen und taucht erst Jahre später wieder auf, als der Verlagsleiter Florian Steiger seinen Arbeitsplatz räumen muss.

In seinem Roman zeichnet Urs Hardegger entlang seiner Figuren ein lebendiges Bild der Wachstumseuphorie der 1960er Jahre und deren Auswirkungen auf Mensch und Natur. Themen, die bis heute nachwirken und noch immer hochaktuell sind.