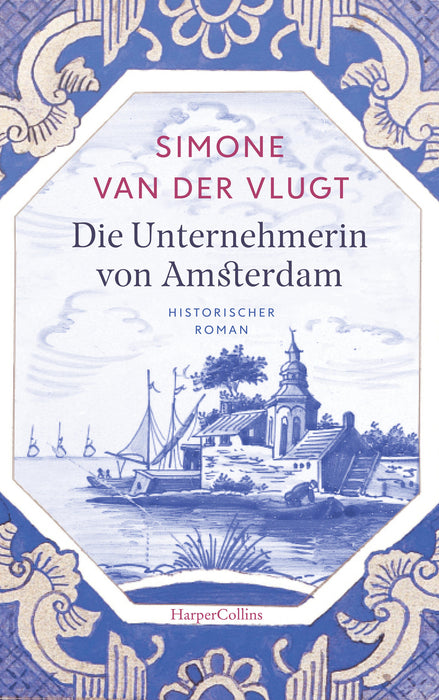

Die Unternehmerin von Amsterdam

Amsterdam, 1892: Nach dem Tod ihrer Eltern will die junge Lydia den großen Traum ihres Vaters verwirklichen und eine Käsefabrik gründen. Die Teekränzchen und Wohltätigkeitsveranstaltungen, die von ihr als Dame der oberen Gesellschaftsschichten erwartet werden, erfüllen sie nicht, aber Frauen ist es zu dieser Zeit grundsätzlich nicht erlaubt, eigenständig ein Unternehmen zu führen. Mithilfe von Huib jedoch, eines fortschrittsbegeisterten Bauern aus der Gegend, rückt der Erfolg in greifbare Nähe, obwohl die ungleichen Partner immer noch um Anerkennung kämpfen müssen. Durch das gemeinsame Ziel kommen die beiden sich näher ... Jahrzehnte später enthüllt Lydias Tochter das Geheimnis ihrer Herkunft – und durch den hereinbrechenden Krieg sind beide Frauen gezwungen, für das zu kämpfen, was sie lieben.