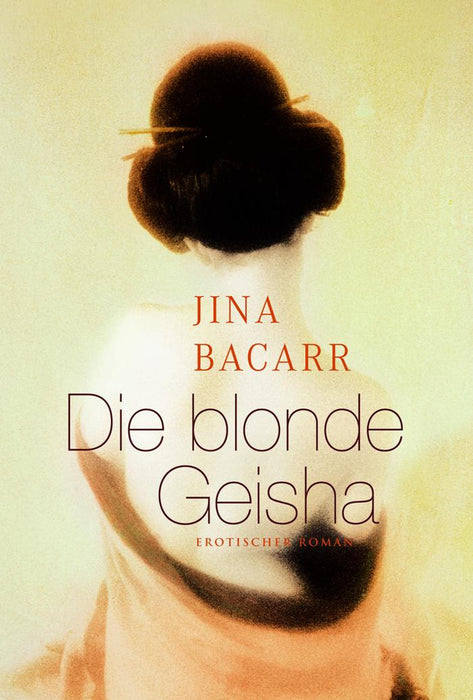

Die blonde Geisha

Kioto 1892: Streng behütet wächst die junge Amerikanerin Kathlene Mallory im sinnenfrohen Japan auf. Doch ihr Leben ändert sich mit einem Schlag, als ihr Vater überstürzt das Land verlassen muss. Kathlene findet Zuflucht im Teehaus der Geisha Simouyé und lernt dort die kunstvollen Verführungstechniken japanischer Kurtisanen kennen. Fasziniert erkundet sie ihre eigene Sinnlichkeit und lässt sich vom uralten Zauber erotischer Spiele verführen. Bis Kathlene eines Tages einen Mann kennen lernt, der sie plötzlich an ihrer Karriere als Kurtisane zweifeln lässt. Denn die wichtigste Regel für jede Geisha lautet: Verschenke nie dein Herz.