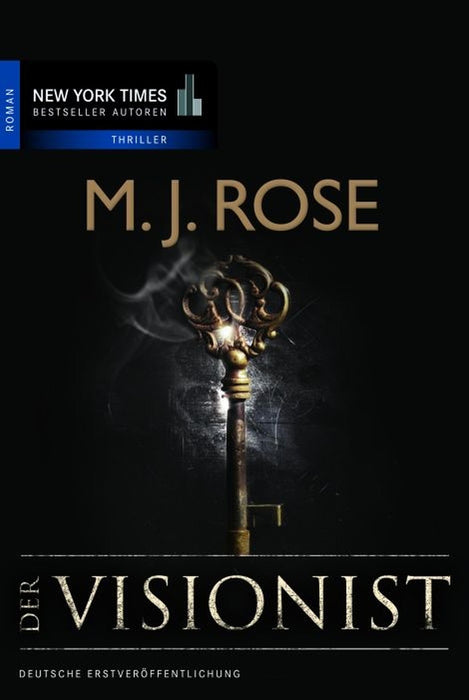

Der Visionist

Seit FBI-Agent Lucian Glass von der Psychologin Iris Bellmer hypnotisiert wurde, quälen ihn mysteriöse Erinnerungen. Visionen früherer Leben? Während er noch versucht, die Dämonen der Vergangenheit zu besiegen, gerät er unversehens ins Zentrum einer der größten Kunstskandale der Geschichte: Ein Verrückter droht, wertvollste Gemälde aus dem Besitz des New Yorker Metropolitan Museum of Art zu zerstören, wenn ihm nicht die antike Skulptur des Gottes Hypnos ausgehändigt wird. Ist sie der Schlüssel zum Rätsel der Wiedergeburt - und soll sie jetzt einem skrupellosen Mörder übereignet werden? Für Lucian und sein Ermittlerteam beginnt ein gnadenloser Wettlauf gegen die Zeit. Können sie den Erpresser stoppen, ehe eine tödliche Katastrophe geschieht?