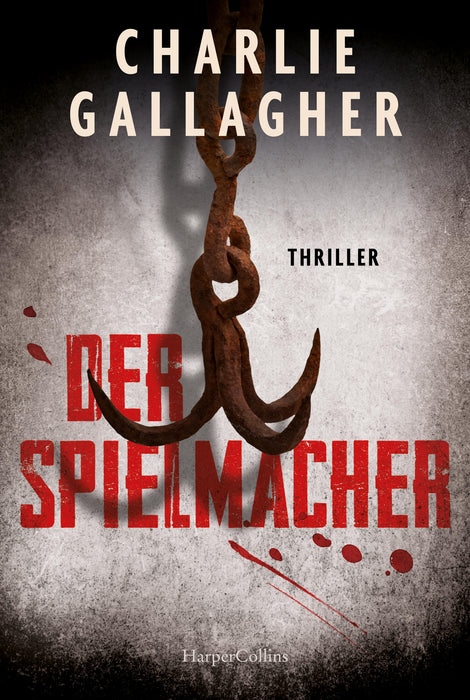

Der Spielmacher

Wenn du nicht mitspielst, wird deine Familie sterben. Wenn du verlierst, stirbst du.

Ein Killer, der seine Opfer als Schachfiguren nutzt, in einem Spiel um Leben und Tod. Auch Detective Norris und seine Kollegin Rose sind nicht mehr als Spielfiguren, welche einem abartigen Regelwerk ausgeliefert sind. Können sie den Killer mit seinen eigenen Waffen schlagen, bevor eine neue Runde des Spiels beginnt und noch mehr unschuldige Leben genommen werden?

Nach »Ein Freund«, der neue packende Thriller von Charlie Gallagher

Ein absolut fesselnder, spannungsgeladener Krimi, der Ihnen den Atem raubt.