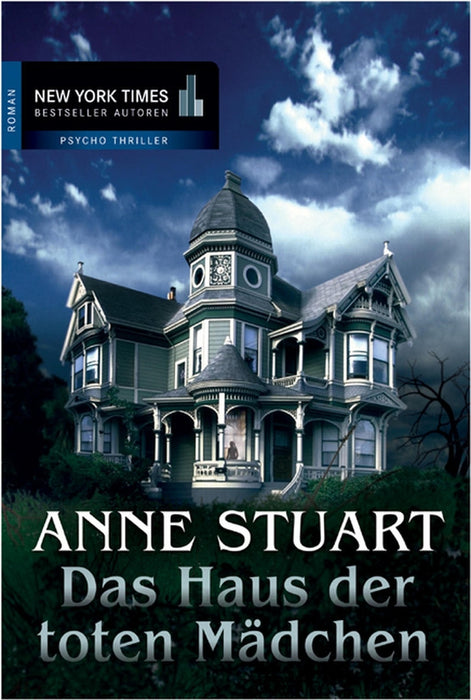

Das Haus der toten Mädchen

Ein packender Thriller und eine fesselnde Liebesgeschichte im grünen Vermont - doch die vermeintliche Idylle ist trügerisch: Einst wurden hier Mädchen grausam ermordet. Ein Mann wurde gefasst und für die Tat verurteilt. Jetzt ist er wieder frei. Doch ist Thomas Griffin überhaupt der Schuldige? Er kann sich nicht erinnern. Unter falschem Namen kehrt er zurück, um die Wahrheit aufzudecken und Licht in das Dunkel seiner Erinnerung zu bringen.