Big Sky - weiter Himmel, weites Land - Teil 1-3

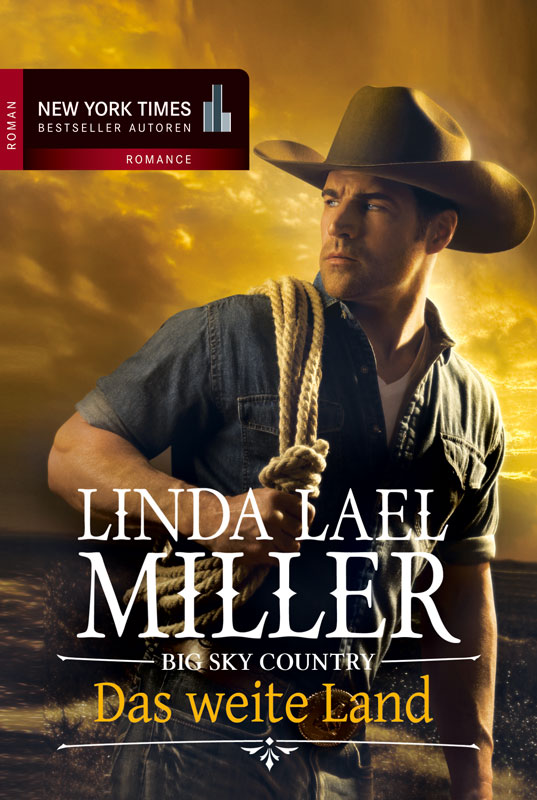

BIG SKY COUNTRY - DAS WEITE LAND

Urplötzlich steht Sheriff Slade Barlows ruhiges Leben kopf. Erst vermacht ihm sein Vater, der ihn nie anerkannt hat, die Hälfte seiner riesigen Farm. Sehr zum Missfallen seines Halbbruders. Dann schneit die Teenagertochter seiner Exfrau bei ihm rein. Und schließlich taucht Joslyn Kirk wieder in Parable auf, ehemalige Cheerleaderin, Rodeo-Queen und Schönheitskönigin. Früher hat er sie nur von Weitem angehimmelt, inzwischen mutiger geworden, kommt er ihr jetzt erstaunlich nahe. Dass sie mit seinem Halbbruder befreundet ist, macht die Sache allerdings kompliziert...

DER BERG DER SEHNSUCHT

Nur aus einem Grund ist Kendra nach Montana zurückgekehrt: Hier kann ihre kleine Tochter Madison unbeschwert aufwachsen, umgeben von liebevollen Menschen. Kein Grund für ihre Rückkehr ist dagegen Hutch Carmody! Damals hat der millionenschwere Rancher und heiratsscheue Draufgänger Kendras Herz gebrochen. Doch dass er ihr jetzt ständig über en Weg läuft, kann kein Zufall sein... Und er hat eine kleine Verbündete: Madison, die sich sehnsüchtig einen Daddy wünscht. Allerdings ist Kendra überzeugt: Hutch will vielleicht Leidenschaft - aber ganz bestimmt keine Familie: Ganz Parable weiß schließlich noch, wie er seine Braut vor dem Altar hat stehen lassen.

BIG SKY RIVER - AM REIßENDEN FLUß

Die Erinnerung an seine verstorbene Frau ist wie der Fluss, der an Boone Taylors Grundstück vorbeifließt. Immer da, nicht aufzuhalten... Erst als Boone sich zum Sheriff wählen lässt, scheint ein erster Schritt in Richtung Zukunft getan, ein zweiter, als er seine kleinen Söhne wiedersehen will. Und dann ist da seine Nachbarin Tara Kendall. Eigentlich eine Frau, die für Boone alles verkörpert, was ihn provoziert. Angefangen von ihrem Model-Look bis hin zu ihrem wahnwitzigen Plan einer Hühnerfarm! Doch sobald sie sich näherkommen, spürt er wieder Hoffnung: Das Leben könnte für ihn weitergehen - wäre da nicht seine Angst, erneut einen geliebten Menschen zu verlieren.