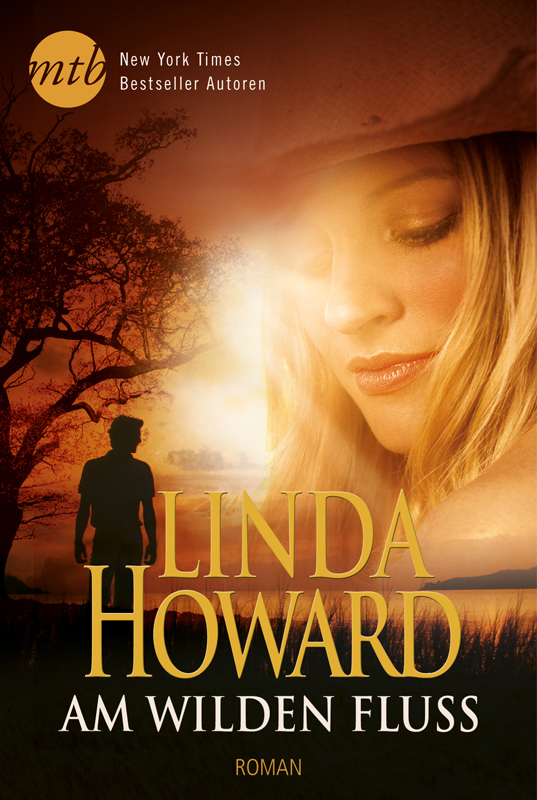

Am wilden Fluss

Die schöne Dee Swann hat früh gelernt, sich aufdringliche Verehrer vom Leib zu halten. Allein lebt sie am Angel Creek, der dem Tal das nötige Wasser beschert. Kaum einer im Ort, der nicht sie und ihr Grundstück begehrt! Und eine Ehe? Davon will sie nichts wissen. Ganz anders als ihre Freundin Olivia, die bald schon den Rancher Lucas Cochran heiraten wird. Doch dann stürzt Dee schwer. Zum ersten Mal ist sie wehrlos. Und zum ersten Mal muss sie einen Mann ganz nah an sich heranlassen. Denn ausgerechnet Lucas findet sie. Seine Hände auf ihrer Haut, als er Dee vorsichtig untersucht, wecken eine nie gekannte Leidenschaft. Lucas und sie - unmöglich. Lucas und sie - unaufhaltsam und mitreißend wie wildes Wasser …