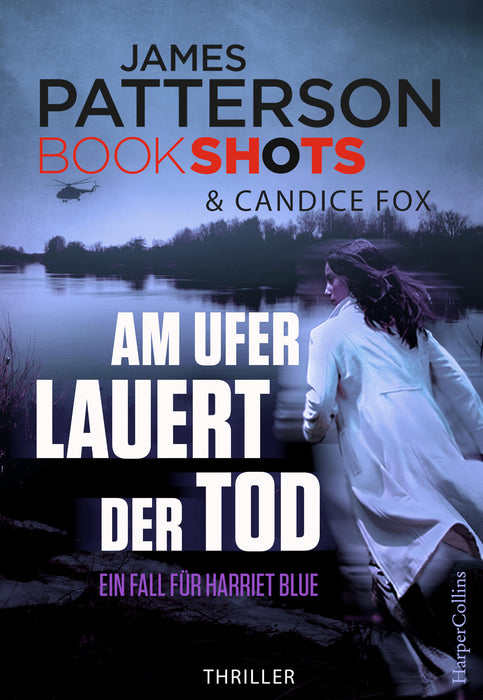

Am Ufer lauert der Tod

Eine junge Frau liegt ermordet am Flussufer. Detective Harriet Blue ist überzeugt: Der Serienkiller, der Sydney seit Monaten in Atem hält, hat wieder zugeschlagen! Harriet beginnt zu recherchieren und erkennt, dass nichts so ist, wie es scheint - und dass sie selbst mehr mit dem Mord zu tun hat, als ihr lieb ist!