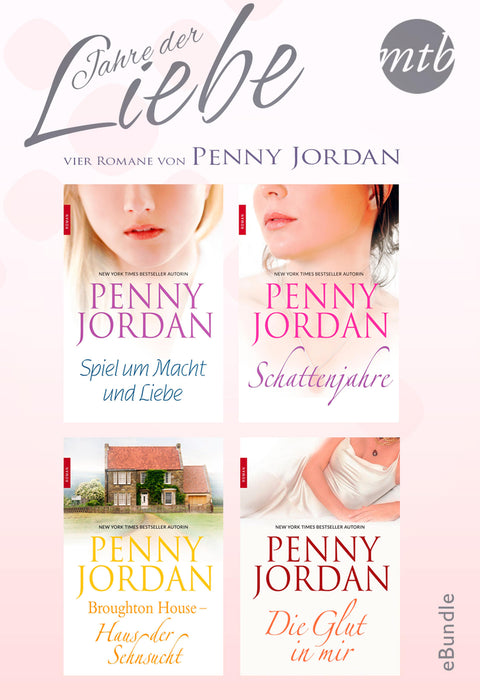

Jahre der Liebe - vier Romane von Penny Jordan

SCHATTENJAHRE

Ihr ganzes Leben lang hat Sage damit verbracht, vor der Vergangenheit zu fliehen: vor ihrer Mutter, mit der sie nichts als Hass verband, vor ihrem Vater, der sich nie für sie interessierte, vor ihrer eigenen unerfüllten Liebe. Doch als ein Schicksalsschlag sie nach Hause zurückbringt und sie das Tagebuch ihrer Mutter findet, erfährt sie von deren ungestillten Sehnsüchten. Indem sie das dunkle Geheimnis ihrer Familie Stück für Stück zusammensetzt, wird Sage mit ihrer eigenen Vergangenheit konfrontiert - und mit der einen, der einzigartigen Liebe, die niemals enden soll …

SPIEL UM MACHT UND LIEBE

Machthunger und die Gier nach Geld bringen vier Menschen zusammen, die zunächst nichts miteinander verbindet als ihr zielstrebiger Ehrgeiz:

Leo von Hessler, Erbe eines Chemiekonzerns;

Davina James, die nach dem Tod ihres Mannes ihre Pharmafirma vor dem Bankrott retten will;

Der Manager Saul Jardine, der Davina die Firma abjagen soll;

Die Ärztin Christie, die den profitgierigen Pharmakonzernen den Kampf angesagt hat.

Alle vier hat das Leben gelehrt, Enttäuschungen mit Härte zu begegnen und Gefühle als Schwäche zu empfinden. Werden sie ihrer Gier nach Macht und Einfluss die Chance opfern, endlich zu lieben und geliebt zu werden?

BROUGHTON HOUSE - HAUS DER SEHNSUCHT

Drei Frauen, die sich nie begegnen werden, die aber alle die gleiche Sehnsucht nach Liebe in sich tragen - und hoffen, dass das wunderschöne alte Landhaus sie der Erfüllung ihrer Wünsche näherbringt.

Fern - sanft, gefühlvoll und gefangen in einer kalten, lieblosen Ehe. Und nie wird sie aufhören, sich nach dem Stiefbruder ihres Mannes zu verzehren. Kann "Broughton House" ihr die Kraft geben, ein neues Leben zu beginnen?

Eleanor - glücklich verheiratet mit dem Anwalt Marcus, Karrierefrau und liebevolle Mutter. Und doch verspürt sie eine gefährliche Leere in sich. Wird sie in "Broughton House" das finden, was ihr bisher fehlte?

Zoe - impulsiv, begeisterungsfähig und voller Tatendrang. Mit ihrem Freund Ben will sie eine gemeinsame Existenz aufbauen. Macht ihre ungewollte Schwangerschaft all ihre Pläne mit "Broughton House" zunichte?

DIE GLUT IN MIR

Seit einer verhängnisvollen Nacht verfolgt Pepper nur noch ein einziger Gedanke: Rache! Simon Herries, Alex Barnett, Richard Howell und Miles French - diese vier Männer sollen für die Schrecken der Vergangenheit bezahlen. Sie wird ihr Leben und ihr gesellschaftliches Ansehen zerstören! Doch die vier haben ihre eigenen Pläne und wollen ihre Geheimnisse um jeden Preis bewahren … Und plötzlich erhält Pepper von unerwarteter Seite Hilfe - ausgerechnet von Miles. Hat sie den attraktiven Anwalt all die Jahre zu Unrecht beschuldigt?