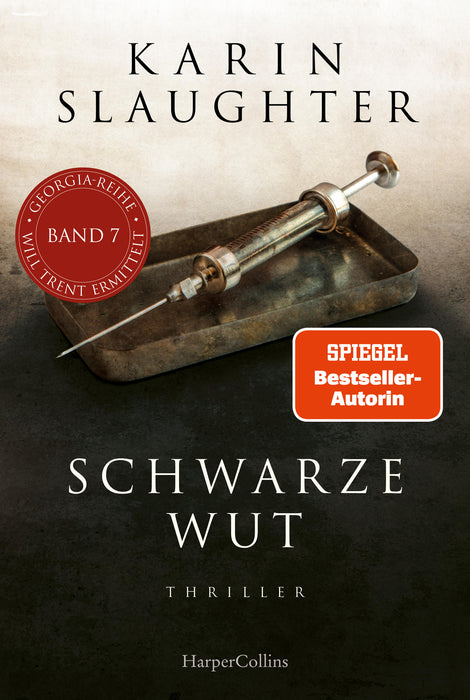

Schwarze Wut

Special Agent Will Trent muss sich in Macon, Georgia, als krimineller Biker getarnt in einen Drogenring einschleusen, um die Drahtzieher vor Ort zu entlarven. Doch undercover holen Will seine eigenen Dämonen ein – und schon bald sieht er sich mit der Möglichkeit konfrontiert, von Sara Linton, der Frau, die er liebt, enttarnt zu werden. Denn Saras Stiefsohn schwebt in Gefahr, und sie wird plötzlich ebenfalls in Wills Fall verwickelt. Doch scheinbar stehen die beiden dieses Mal auf gegnerischen Seiten …