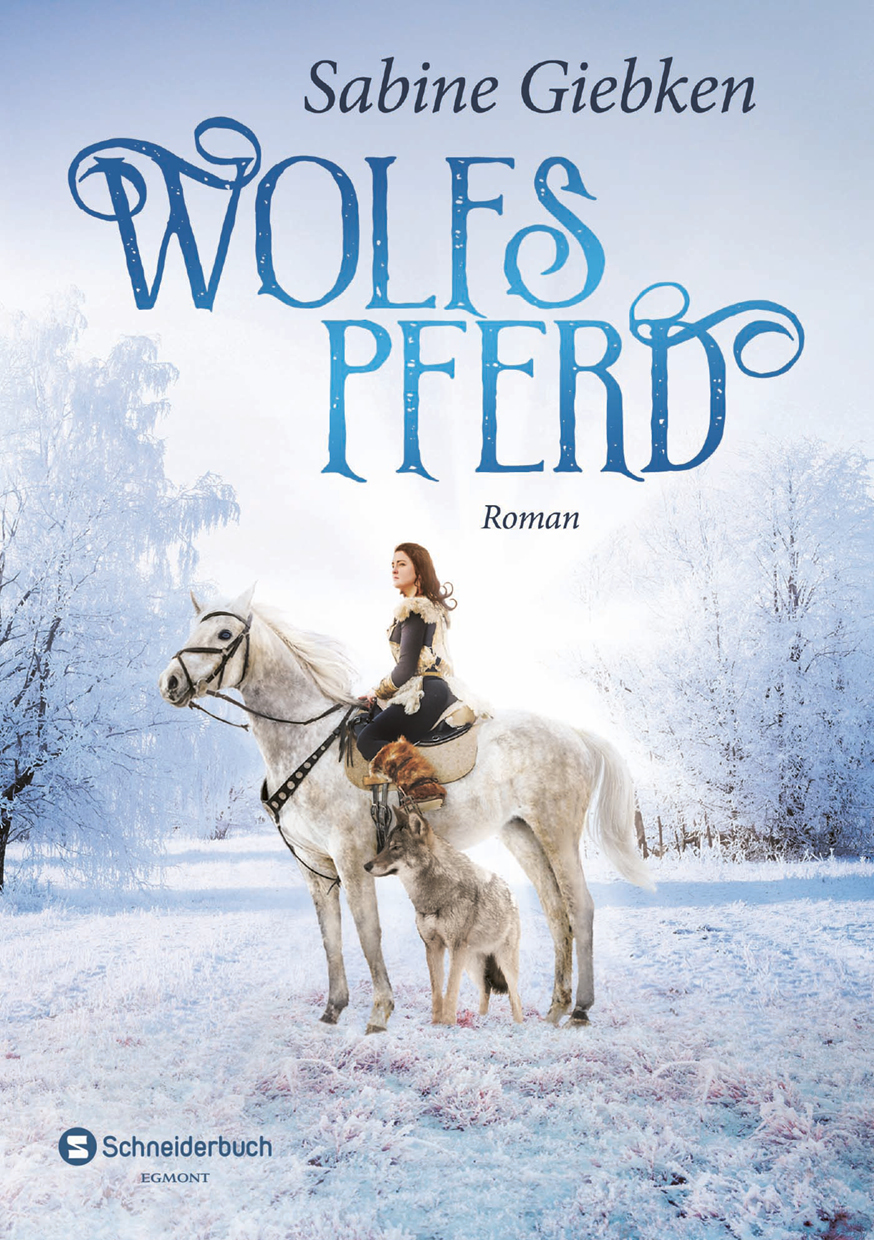

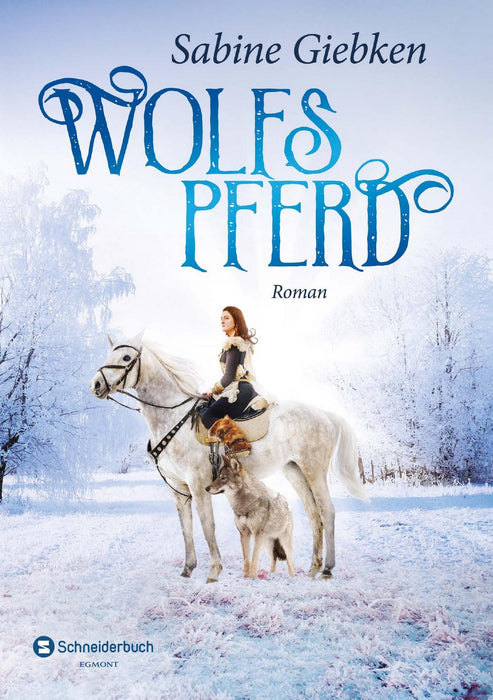

Wolfspferd

Tala lebt mit ihrer Familie frei und ungebunden in der Wildnis, selbst im Winter, wenn die Nächte lang und kalt sind. Ihre beste Freundin ist die Albinostute Saphira, mit der sie Jagd auf kleine Tiere macht und so versucht, ihrem Vater Pollo, dem Häuptling und Anführer des Stamms, nachzueifern. Doch der nimmt lieber die Jungen mit zur Jagd. Auch Saphira hat es nicht leicht und wird vom Leithengst Odin aus der Herde ausgeschlossen, als sie wieder einmal zu neugierig und ungestüm ist. Als Räuber das Lager überfallen und die Wintervorräte stehlen, sind Tala und Saphira plötzlich die einzige Hoffnung des Stamms auf Überleben. Man sagt, wer den in den Wäldern lebenden weißen Wolf fängt, dem winke eine große Belohnung. Auch wenn ihr Vater Pollo von alldem nichts wissen will, macht sich Tala mit Saphira mutig auf den Weg …

»Sabine Giebken erzählt eine ungewöhnliche Geschichte über Freundschaft, Mut und Gleichberechtigung.«

(Gelnhäuser Neue Zeitung, 10.10.2020)

»Ein mystisches Märchen für Pferdefreunde ab der vierten Klasse.«

(Gelnhäuser Neue Zeitung, 10.10.2020)