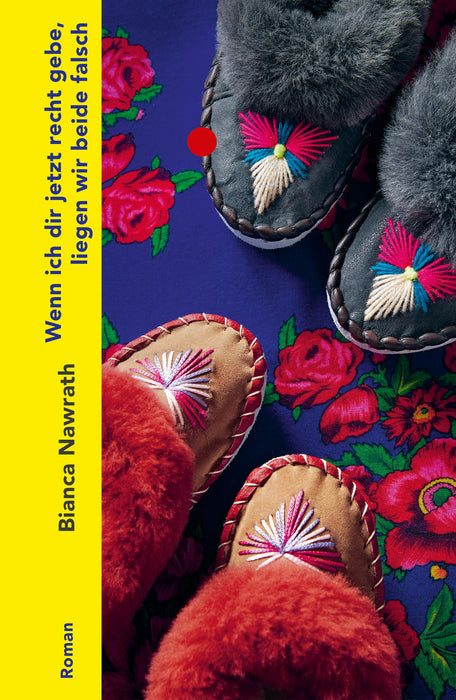

Wenn ich dir jetzt recht gebe, liegen wir beide falsch

Wenn nichts mehr ist, wie es war, war meine Mutter da

Als Zofias Vater in eine Entzugsklinik geht, ist ihr und Schwester Kinga direkt klar, was sie als Töchter einer polnischen Familie tun müssen. Die Mutter kann auf keinen Fall allein zu Hause bleiben, und so wird sie kurzerhand in Zofias Studentenwohnung mit einquartiert. Dadurch ist zwar die Bude sauber, aber nichts liegt mehr, wo es war. Das Essen steht auf dem Tisch, aber es ist eigentlich immer Fleisch drin – und Zofia ist Vegetarierin. Schlussendlich spielen die Töchter Mama für ihre Mama, und Mama selbst spielt Amor. Für Zofia schleppt sie Anton an: bio-deutsch und angehender Mediziner, also genau das, was sie sich für ihre Tochter vorstellt. Dass Zofia Anton auch mag, kann sie natürlich so nicht zugeben – aber heimliche Beziehungen liegen ja sowieso in der Familie.

Die drei Frauen brauchen niemanden und erst recht keinen Mann, um die komplizierten Familienstrukturen aufrecht zu erhalten. Aber wenn man das Beste für seine Lieben will, ist doch schließlich alles erlaubt, oder?

Der urkomische Folgeroman von „Iss das jetzt, wenn du mich liebst“