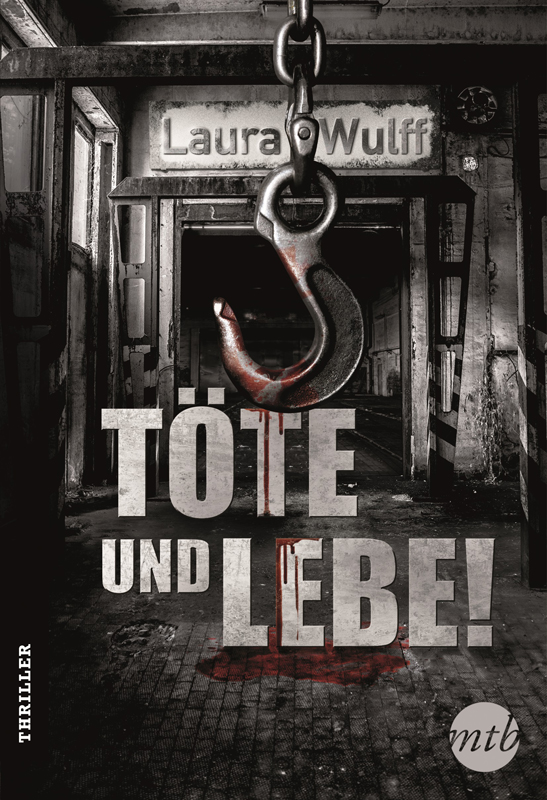

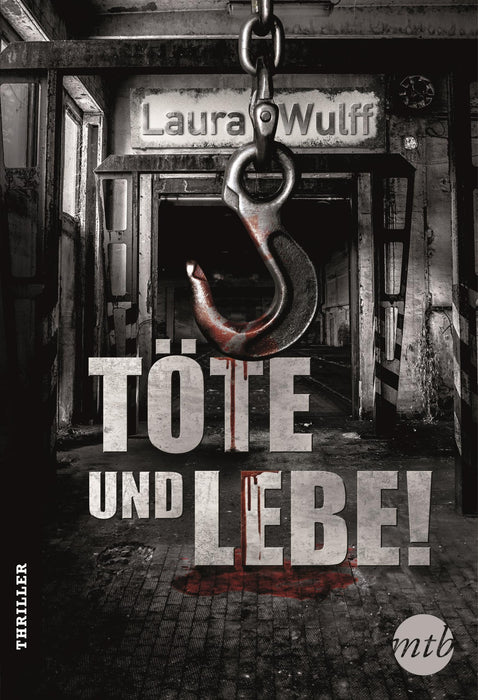

Töte und lebe!

Der 3. Fall für die Zuckers!

Die Leiche eines Mannes mit Down-Syndrom wird gefunden. Kurz darauf eine Zweite. Beide sind vor ihrem Tod schwer misshandelt worden. Für Daniel Zucker, Kölns einzigem Kriminalkommissar im Rollstuhl, ist klar: Hier hat es jemand auf Menschen mit Behinderung abgesehen! Dies macht den Fall für ihn zu einer persönlichen Angelegenheit. Einer Angelegenheit, der er sich allein stellen muss, da er gezwungen ist auf die Hilfe seiner Frau Marie und deren Cousin Ben zu verzichten, denn sie haben gerade mit eigenen Problemen zu kämpfen. Doch durch seine beherzte Ermittlungsarbeit schafft er es sich an die Spur des Killers zu heften - und in dessen Visier zu geraten