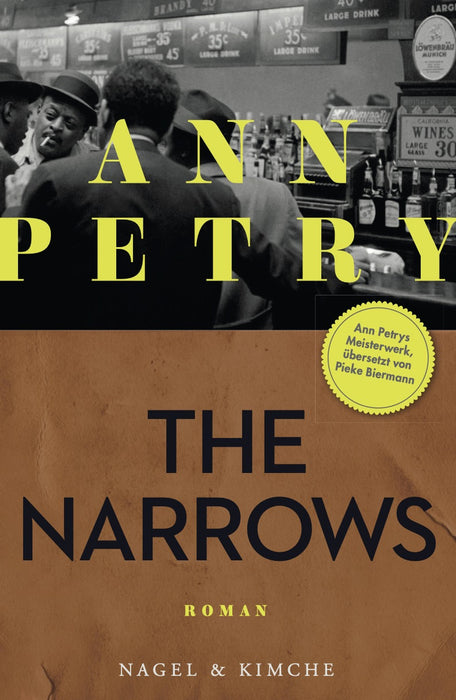

The Narrows

Link Williams ist ein gutaussehender und brillanter Dartmouth-Absolvent, der mangels besserer Möglichkeiten für einen afroamerikanischen Mann in den USA der 1950er-Jahre in einer Bar jobbt. Durch den Zufall zusammengebracht, entsteht zwischen Link und »Camilo«, einer wohlhabenden, weißen, verheirateten Frau, eine Beziehung, die gegen die starren und kompromisslosen sozialen Codes ihrer Stadt und ihrer Zeit verstößt. Petry wirft ein hartes, wahrheitsgetreues Licht auf den Schaden, den »Rasse« und Klasse anrichten. Sie zeigt, wie prägend die Zuordnungen hinsichtlich Geschlechterrollen und »Rasse« sind, sie zeigt die zerstörerische Natur des Boulevardjournalismus und sozialer Stereotype, die bis zum heutigen Tag bestehen. »The Narrows« ist außerdem ein prägnantes Porträt einer Gegend, der Menschen in diesem Viertel: Ann Petry zeichnet unvergessliche, äußerst wichtige Nebenfiguren.