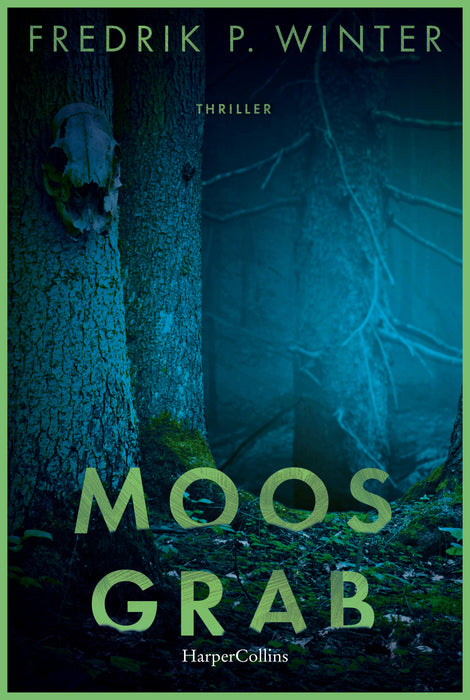

Moosgrab

Suchtrupps durchkämmen die Wälder am Fuße des gigantischen Wasserfalls von Trollhättan nach der kleinen Mira. Plötzlich blitzt ihre rote Jacke durch die Bäume. Doch statt Mira finden sie eine fast verrottete Kinderleiche, eingehüllt in das Kleidungsstück.

Fünfundzwanzig Jahre zuvor ist an dieser Stelle schon mal ein Kind verschwunden. Die zwölfjährige Anna sei in den Fluss gestürzt und ertrunken, so berichteten ihre Schulfreunde. Nun erweist sich diese Aussage als Lüge. Und aus den Kindern von damals sind Verdächtige geworden, die sich immer unerbittlicher gegenseitig die Schuld zuschieben.