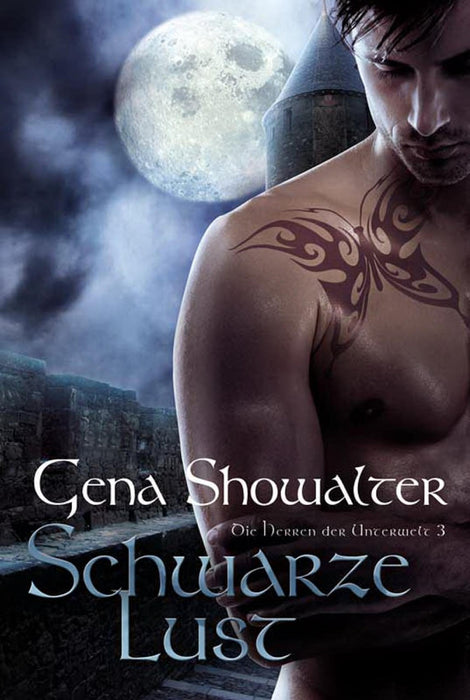

Die Herren der Unterwelt 3: Schwarze Lust

Sie wollen Gutes und sind doch zum Bösen verdammt: Die Herren der Unterwelt. Dritter Teil der preisgekrönten "Die Herren der Unterwelt"-Trilogie von New York Times Bestsellerautorin Gina Showalter.

Reyes’ Leben ist vom Schmerz bestimmt. So will es sein Dämon. Seit Jahrhunderten schon kann der Herr der Unterwelt Lust nur empfinden, wenn sie mit mörderischen Qualen verbunden ist. Aber Reyes begehrt etwas, das ihm helfen könnte, seinen Dämon zu besiegen: Danika Ford, eine Sterbliche. Danika ist auf der Flucht. Seit Monaten versucht sie den Herren der Unterwelt zu entkommen, die geschworen haben, sie und ihre Familie zu zerstören. Doch in ihren Träumen wird sie von Reyes heimgesucht, einem jener Krieger, dessen sehnsuchtsvolle Berührung sie nicht vergessen kann.