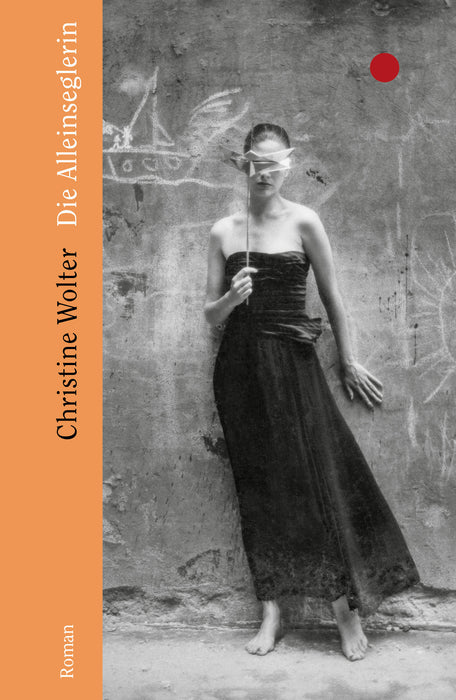

Die Alleinseglerin

Die Wiederentdeckung des DDR-Bestsellers über die Herausforderung, den Traum von Freiheit zu leben

Almut, eine alleinerziehende Literaturwissenschaftlerin, übernimmt von ihrem Vater ein Segelboot, einen Drachen – wunderschön, doch viel zu groß und viel zu kostspielig für sie. Bald verschlingt der Drache all ihre Zeit und ihr Geld. Sie verbringt die Wochenenden nur noch am See, mit der Instandhaltung und Renovierung beschäftigt, oder läuft auf der Suche nach Lack, Sandpapier, Planstoff durch ganz Ostberlin. Die anderen Bootsbesitzer, alles Männer, belächeln sie – so ein Boot sei nichts für eine einzelne Person, schon gar nicht für eine Frau. Mehrfach versucht sie den Drachen zu verkaufen, aber dann kann sie sich doch nicht von ihm trennen. Denn mit ihm entdeckt sie eine Freiheit, die sie weder in ihrem Land noch in einer Beziehung je finden konnte.

Dieser zeitgemäße moderne Klassiker bricht eine emanzipatorische Lanze, die an Aktualität bis heute nicht verloren hat.