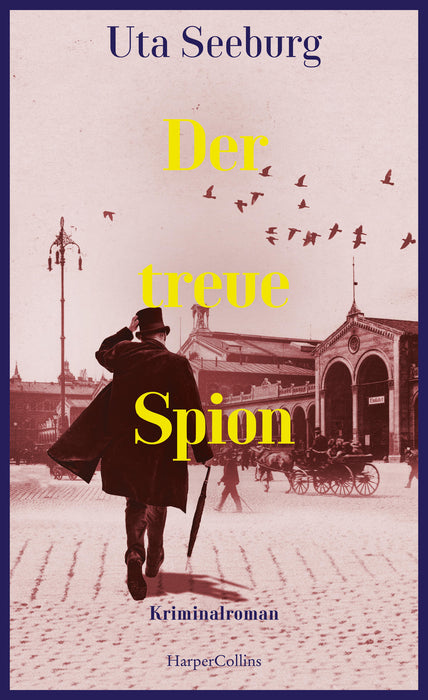

Der treue Spion

Ein französischer Diplomat verschwindet 1896 spurlos aus dem Münchner Hotel Vier Jahreszeiten.Vermutlich hat er Informationen zu einer neuen Erfindung besessen, die es ermöglicht, telegrafische Falschmeldungen zu produzieren. In den unruhigen Zeiten, auf die Europa zusteuert, birgt diese Technik eine zerstörerische Macht. Die Ermittlungen führen Gryszinski auf eine verhängnisvolle Reise mit düsterem Ausgang.

Zwanzig Jahre später hält ein grausamer Krieg die Welt im Klammergriff. Gryszinskis Sohn Fritz ist mittlerweile erwachsen und wird als Meldegänger an der Front in Verdun eingesetzt. Unverhofft gerät er an neue Indizien zum Fall des verschwundenen Diplomaten.Fritz begibt sich auf eine geheime Mission durch Europa, in der Hoffnung, zu Ende zu führen, was sein Vater begonnen hat.