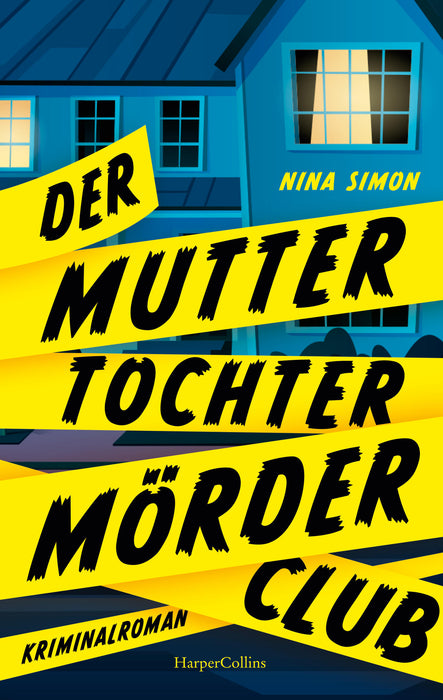

Der Mutter-Tochter-Mörder-Club

Nichts schweißt eine Familie so schnell zusammen wie eine Mordermittlung ...

Die erfolgreiche Geschäftsfrau Lana Rubicon hat viel, worauf sie stolz sein kann: ihre ausgeprägte Intelligenz, ihren tadellosen Geschmack und das Immobilienimperium in L.A., das sie selbst aufgebaut hat. Doch als sie in einem verschlafenen Küstenstädtchen mit ihrer erwachsenen Tochter Beth und ihrer Teenagerenkelin Jack zur Rekonvaleszenz zusammenziehen muss, bleibt Lana nichts anderes übrig, als Otter statt Quadratmeter zu zählen und zu hoffen, dass die Langeweile sie nicht umbringt, bevor es der Krebs tut.

Dann stößt Jack beim Kajakfahren in der Nähe ihres Hauses auf eine Leiche. Jack wird schnell zur Verdächtigen in der Mordermittlung, und die Familie stürzt ins Chaos. Drei Generationen setzen alles daran, den wahren Schuldigen zu finden. Als die Amateurschnüfflerinnen in immer gefährlichere Gefilde vordringen, müssen die eigensinnigen Rubicon-Frauen lernen, das zu tun, wogegen sie sich immer gewehrt haben: sich aufeinander zu verlassen.

»Simon hat ein liebenswertes Trio von einprägsamen Figuren erschaffen.« New York Times Book Review

»Simons schillerndes Debüt bietet alles, was das Herz von Krimifans höher schlagen lässt: realistisch nuancierte Figuren, eine lebendig dargestellte kalifornische Küstenlandschaft als Schauplatz,, ein köstlicher Sinn für Humor und ein perfekt geplanter Mordfall mit genug Ablenkungsmanövern, um auch den erfahrensten Krimileser zu verwirren. Eine aufschlussreiche und oft witzige Analyse von Familiendynamik, verpackt in einem raffiniert gestalteten Cosy-Crime-Roman!« Library Journal