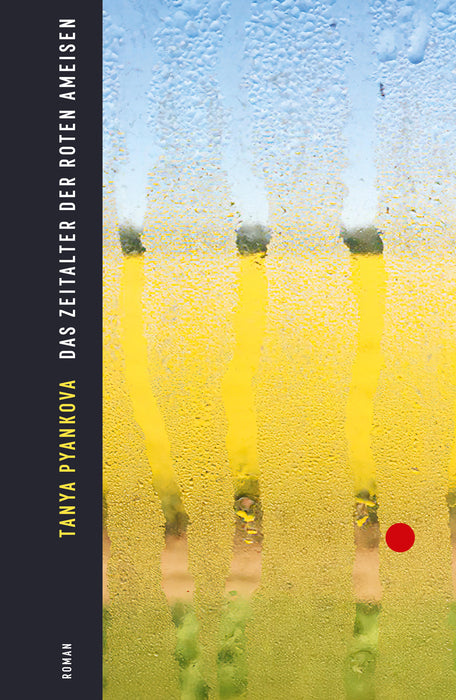

Das Zeitalter der Roten Ameisen

Matschuchy, Ukraine, 1933: Die junge Jawdocha versucht verzweifelt, sich und ihre Familie am Leben zu halten – doch der Hunger setzt nicht nur ihren Körpern zu, sondern immer mehr Menschen in ihrer unmittelbaren Umgebung greifen zu verzweifelten, unmenschlichen Maßnahmen im Kampf um das nackte Überleben. Nur wenige Kilometer von ihnen entfernt wird Solja, die wohlhabende Frau des ortsansässigen Parteivorsitzenden, von ihren eigenen Dämonen heimgesucht und scheitert daran, Gewicht zu verlieren – und Swyryd, ein Repräsentant der sowjetischen Kommunalverwaltung, nutzt seine Machtposition, um seine große Liebe Hanna, Jawdochas Mutter, zu manipulieren.

In drei verschiedenen Erzählstimmen erschafft Tanya Pyankova das erschreckend aktuelle Psychogramm einer Zeit und einer Nation, das relevanter nicht sein könnte: Die von der Sowjetunion besetzte Ukraine erlitt eine Hungersnot, die das Leben vieler Millionen Menschen forderte – und die von den Besatzern als politisches Machtinstrument gezielt hervorgerufen worden war. Dieser Genozid ging als Holodomor ("Tötung durch Hunger") in die Geschichte ein.