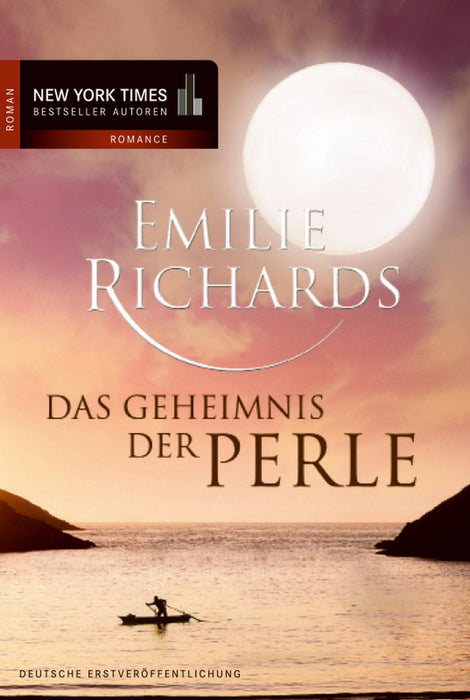

Das Geheimnis der Perle

Liana ist verzweifelt: Ihr zehnjähriger Sohn ist verschwunden! Und er hat die geheimnisvolle Perle mitgenommen, die jedem Unglück bringt - ein epischer Roman von Emilie Richards.

Matthew ist verschwunden! Liana ist außer sich vor Angst: Wie jedes Jahr sollte ihr zehnjähriger Sohn den Sommer bei seinem Vater in New York verbringen. Aber diesmal ist er nicht angekommen. Und nicht nur der Junge ist wie vom australischen Erdboden verschluckt. Sondern auch die Perle aus Lianas Safe: eine schimmernde Schönheit, die vor über einem Jahrhundert vom Grund des Indischen Ozeans geborgen wurde. Unermesslich wertvoll, hat sie allen, die sie je besaßen, Unglück und Leid gebracht … Verzweifelt machen sich Liana und ihr Exmann auf die Suche nach Matthew. Und kommen dabei nicht nur einem Familiengeheimnis immer näher, sondern einer Wahrheit, die sie sich nie eingestehen wollten.