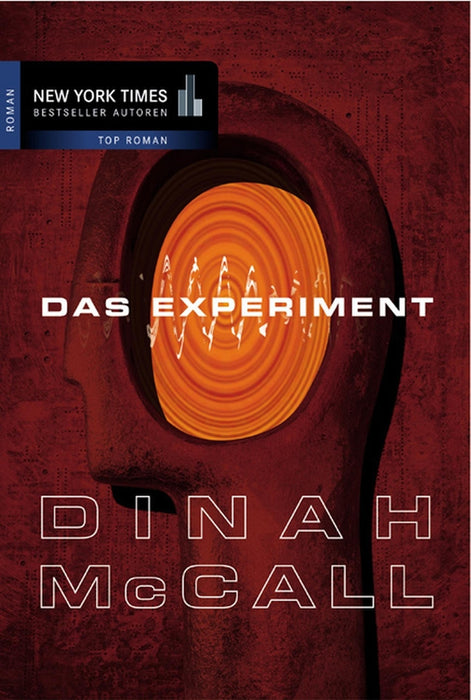

Das Experiment

Sechs junge Frauen: hochbegabt, schön - und tot. Nur die Journalistin Virginia Shapiro lebt noch, und deshalb muss FBI-Agent Sullivan Dean sie unbedingt finden. Denn er glaubt nicht, dass die sechs Frauen freiwillig aus dem Leben gegangen sind. Sullivans Instinkt sagt ihm, dass ein besonders raffinierter Mörder am Werk ist, dass sie sterben mussten, weil vor Jahren in ihrer Begabtenklasse etwas passierte, das niemand jemals erfahren darf. Doch als er Virginia endlich in ihrem Versteck entdeckt, in das sie sich in ihrer Todesangst geflüchtet hat, kann sie sich an nichts erinnern, was damals geschehen ist ...