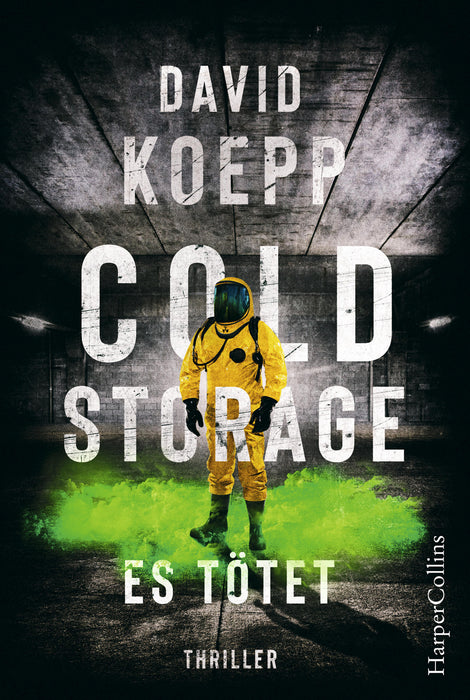

Cold Storage - Es tötet

Für die Leser von Michael Crichton und Marc Elsberg kommt hier das erstaunliche Debüt des Drehbuchautors von Jurassic Park, Mission: Impossible und Dan Browns Inferno, das alle Zutaten für einen weiteren Blockbuster hat: Herausragende Action, sympathische Charaktere und eine gute Prise Humor:

1987: Alle Bewohner des australischen Wüstenorts Kiwirkurra sind tot - Opfer eines mutierten Killerpilzes. Ein Team US-Agenten schafft es unter hohen Verlusten, den Pilz in letzter Sekunde zu vernichten. Ein derart tödlicher Organismus muss studiert werden, und so sichern sie kurz zuvor eine Probe, die sie in eine Hochsicherheitseinrichtung in die USA bringen.

2019: Die Nachtwache im unterirdischen Selfstorage-Lagerkomplex wird für Teacake und Naomi sehr viel spannender, als plötzlich ein leises Piepsen beginnt. Die beiden entschließen sich, nach der Ursache zu suchen und ahnen nicht, dass sie bald einem Wesen gegenüberstehen werden, das die gesamte Menschheit ausrotten könnte …

»Packender Grusel mit Humor und tollen Charakteren.« Hörzu

»Neben der explosiven Action sorgen sympathische Charaktere und eine gute Prise Humor für unbeschwerten Thrillerspaß.« ekz Bibliotheksservice

»Spannendes Buchdebüt.« auf einen Blick

»Cold Storage – Es tötet ist ein großer Thriller-Spaß und brutal unterhaltsam.«

Blake Crouch, Autor von Dark Matter. Der Zeitenläufer

»Eine hochexplosive Mischung aus wissenschaftsbasiertem Horror, alptraumhaftem Schrecken und unerbittlicher Action, meisterhaft verbunden durch unvergessliche Charaktere und einen cleveren Sinn für Humor.«

Steven Soderbergh, Oscar-Gewinner und Regisseur von Traffic und Ocean’s Eleven