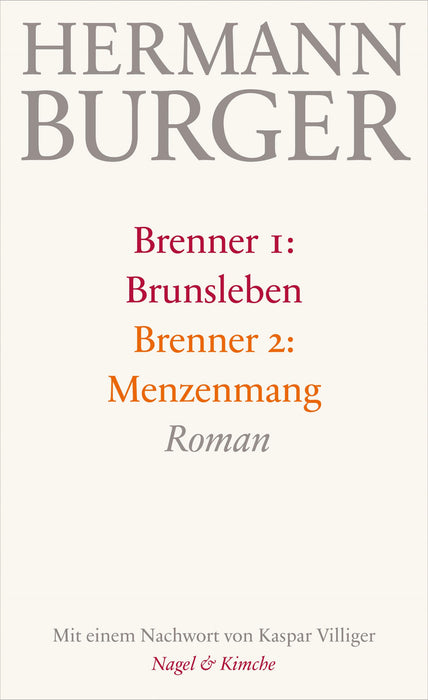

Brenner 1: Brunsleben. Brenner 2: Menzenmang

Hermann Burger wollte in seinem auf vier Bände angelegten Roman „Brenner“ die Lebensgeschichte des „verhinderten Tabakfabrikanten“ und Zigarren-Connaisseurs Hermann Arbogast Brenner erzählen. Der erste Band „Brunsleben“ ist zu seinem literarischen Vermächtnis geworden; Burger starb – einen Tag vor Erscheinen des Romans – am 28. Februar 1989 an einer Überdosis Medikamente. Der denkwürdige Schlusssatz dieses ersten Bandes lautet: „Zu Asche sollt ihr werden, denn nirgendwo steht verbrieft, der Mensch habe ein Anrecht auf ein Quentchen Glück.“ Nach den Romanen „Schilten“ und „Die Künstliche Mutter“ ist die Tetralogie „Brenner“ das epische Hauptwerk des Autors aus der Schweiz – oder, wie er im Stil des Tabakunternehmens lieber sagen würde: sein Masterpiece.