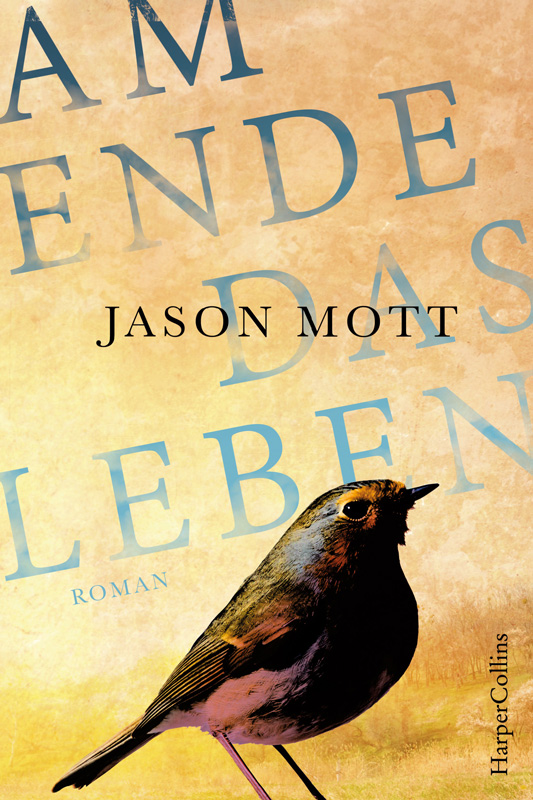

Am Ende das Leben

"Unglaublich lesenswert!"

The Times

"Es bringt einen dazu, sich zu fragen, was es heißt, ein Mensch zu sein und was man selbst in vergleichbarer Situation tun würde."

The Sun

"Faszinierend und fesselnd."

People

"Poetisch, nachdenklich und aufwühlend ... Mott reflektiert wieder eindringlich, wie die wirkliche Welt wohl reagieren würde, wenn das Unmögliche geschieht."

Kirkus Review

"Es gibt einen Namen für dieses Gefühl, Macon: Kindheit. Und wenn sie vorbei ist, ist sie vorbei. Und die Vorstellung, dass die Welt ein magischer Ort ist, verschwindet mit ihr. In jenem Moment wirst du erwachsen und verlierst deine Fähigkeit, das Wunderbare in all den Dingen zu sehen. Von da an siehst du nur noch, wie sich alles seinem Ende nähert."

Während einer Flugschau im idyllischen Stone Temple stürzt eine Propellermaschine ab. Der beste Freund der 13-jährigen Ava, Wash, wird schwer verletzt. Alle rechnen damit, dass der Junge stirbt. Doch dann legt Ava ihre Hände auf seine Brust, und die Wunden verschwinden. Das Wunder von Stone Temple geht um die Welt; tausende Pilger bedrängen Ava, ihnen zu helfen. Doch sie kann unmöglich alle retten, denn jede Heilung raubt ihr Lebenskraft. Aber steht es ihr zu, über Leben und Tod zu entscheiden? Als das Schicksal dann bei ihrer Familie zuschlägt, steht sie vor der schwersten Entscheidung ihres Lebens …